入試を熟知した北予備のプロ講師が2025年度共通テストの科目ごとの特徴を解説します。

共通テスト1日目

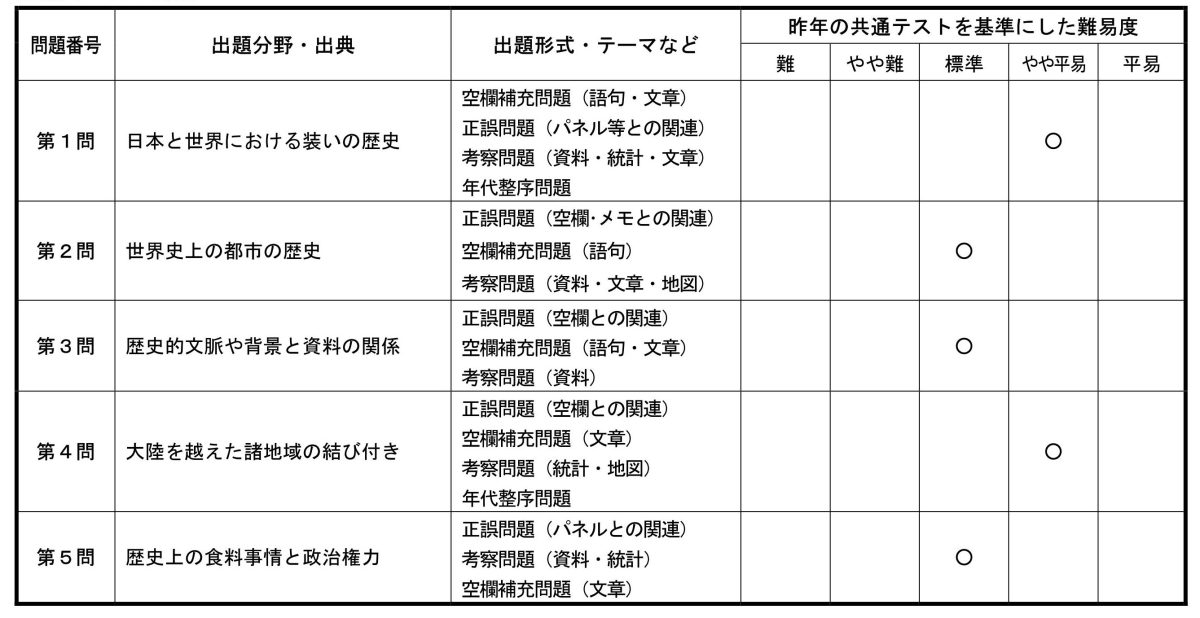

歴史総合・世界史探究

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

2025年度入試より新カリキュラムに基づいて,歴史総合から25点分,世界史探究から75点分が出題されることとなった。

大問数は5,問題数は32。2024年度の共通テストと比較すると,大問数は1題増加したが,問題数は1問減少した。 問題内容としては,2024年度同様,資料や統計,図像やそれらに関する会話文,メモ,パネルなどを用いた考察問題が数多く出題されている。地図問題は2024年度の1問から増加して計3問の出題,統計問題は2024年度の3問から増加して計4問の出題,年代整序問題は2024年度の1問から増加して2問となっている。

難易度に関しては,歴史総合という新科目が付け加えられはしたが,標準的なレベルの歴史事項を問うものばかりであり,教科書を超えない基本レベルであった。

◇今回のテストで求められた力,来年度受験生へのアドバイス

資料や統計,図像などを用いた考察問題が今回の問題でも数多く見られた。固有名詞や年代の記憶に依存した1問1答式の勉強方法では対処できない問題が多く,さまざまな角度から歴史の大きな流れを把握できるように,普段から掘り下げた学習を継続して行う必要があるだろう。掘り下げるとは具体的に,問題の会話文などに見られるような授業中のやり取り,もしくは図書館等での調べ学習といった自主学習を実際に行うことである。その過程で,膨大な量の文章を読解する力も養成しなければならない。

一つひとつの歴史事項について,その背景,内容,影響などを体系的に整理するため,それぞれの時代や地域,テーマにおける歴史の流れをノートにまとめたり,付箋を用いて疑問点を書き取り,後日,科目の先生に尋ねることも重要である。そういった学習を継続して行えば,自ずと高得点が取れるようになるだろう。

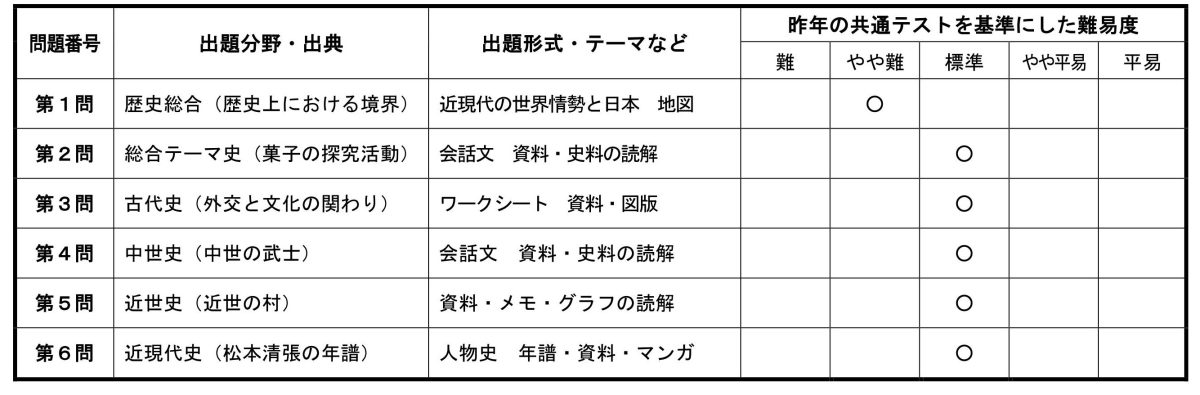

歴史総合・日本史探究

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

大問6題(小問33題)で構成され、第1問(小問8題)が新たに導入された歴史総合の分野からの出題であった。全体的に資料や史料の分析・読解を問う形式であり、史料が原文のままではなく、現代語で表記されたものが大半で読み易いものであった。また、地図を用いた設問も見られた一方で、年代順の並び換え問題は歴史総合も含めて3題と減少傾向で、文化史に関する出題率も低下した。

旧課程の日本史Bとの共通問題はなかった。

第1問の歴史総合は、世界史の知識を必要とする設問(問1・問3・問4・問7)があり、かなり難度の高いものが含まれていたために、得点差がついたのではないかと予想される。第2問から第6問は、これまでの共通テスト・センター試験の日本史で出題された形式であり、資料の分析力や史料の読解力を求められた設問が多かった。日本史の基本的な知識があれば正解できるものが大半を占めていたため、難易度は例年並みではないかと予想されるが、その中で解答番号20(図の判読)・31(100万部突破の判断)に迷った受験生がいたのではないだろうか。また、戦後期に活躍した松本清張・手塚治虫・長谷川町子などの文化人や漫画が登場した点は、新しい傾向ではないだろうか。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

歴史総合の出題事項は、歴史総合の教科書で太字の記載がされている基本的な用語が多かったが、日本史探究の受験生には馴染みのないもので、かなり苦戦したのではないだろうか。今回の歴史総合の傾向を前提とすると、歴史総合に関しては、基本的な人物名や事件名などを整理し理解しておく必要がありそうである。一方で、日本史の分野に関する設問は、史料も現代語で表記されているものが多く、古文や漢文の読解ではなく基本的な歴史事項を理解しておくことが最重要であることが顕著になっている。また、歴史用語を直接的に表記するのではなく、文章から歴史事項を推測することが求められる傾向にあることは注意しておきたい。一問一答形式の単純な暗記だけでは、対応できない設問となっている点を認識し学習することを心がけてもらいたい。

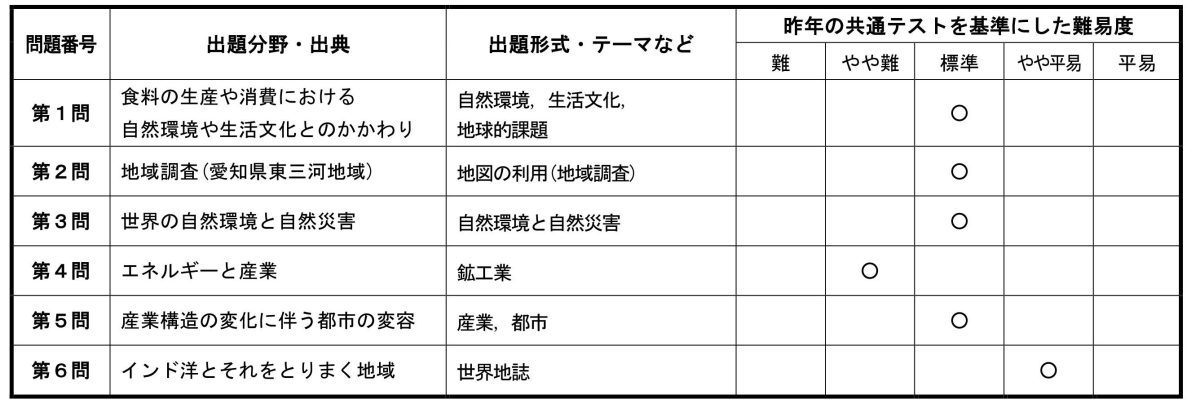

地理総合・地理探究

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

大問数は2024年度の共通テストと比べて一題増の6題。設問数,マーク数は同数だった。出題分野の順番が変更されており,例年,最後の大問で登場していた地域調査が第2問で出題された。第1問と第2問は「地理総合」との共通問題である。

難易度は昨年と同程度だったが,設問によっては,図表の読み取りが難しい設問も散見された。

第1問の問4は,表の読み取りがやや難解だった。

第2問の問3は,統計によって数値のスケールが違うことに注意する必要があった。

第3問の問5は,一見,難解に感じるが,問題文中にヒントが示されていた。

第4問の問2は,設問上の定義をしっかりと読み取る必要があった。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

従来の共通テストと比べて問題文が長く,難解な表現も散見された。そのため,問題文や資料から,それぞれの図表が何を示しているのか,また,何が問われているのかを限られた時間内で的確に読み取る訓練が必要である。今回の問題を見ると,地理的思考力に加えて,情報処理能力を重視する傾向にあった。受験の対策として,まずは基本的知識の定着が必要になる。その上で,難解な資料や長文の読み取りに対応することを意識しておく必要があるだろう。さまざまな出題形式に慣れることが求められる。

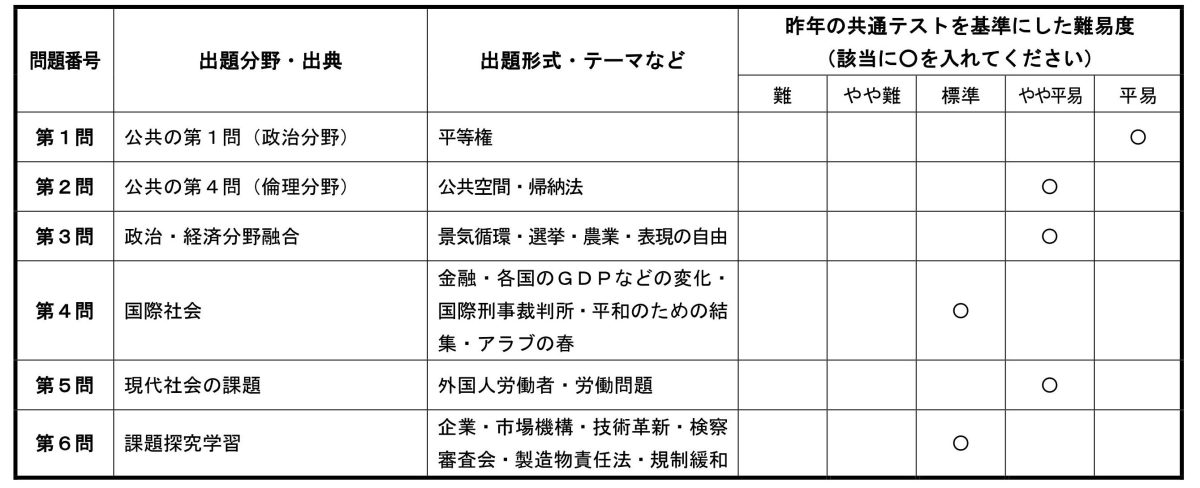

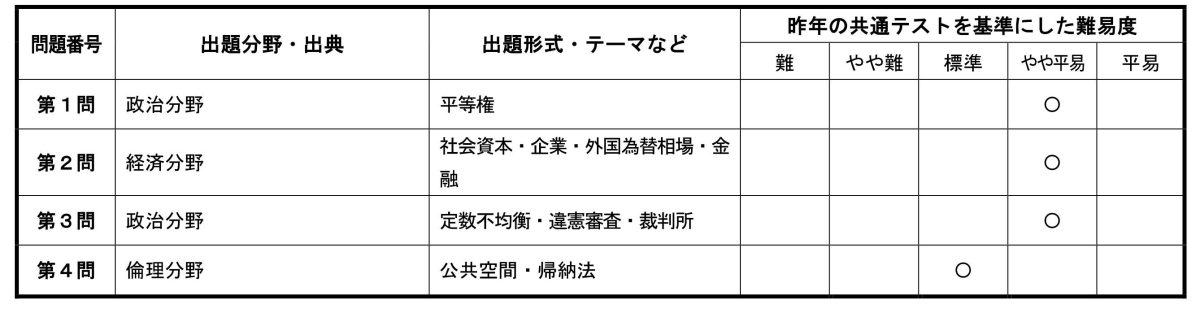

公共、政治・経済

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 難易度は2024年度の政治・経済より易化している。

- 様々な単元から偏りなく出題されている。

- 資料やグラフを利用した問題が,第3問以降で14問出題されている。

- 第4問の問2,第5問の問5,第6問の問2など深い思考力を要求される出題がある一方,資料とは関係なく選択肢のみで正解が得られる出題もある。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

- 基本的な知識を習得することが第一である。基本的な知識が問われている出題を確実に得点しなければ高得点は難しい。

- 基本的な知識を単なる暗記と考えずに,その背景や結果とつなげて学習することが要求されている。

- 過去問などを通して資料問題に慣れる必要がある。資料の様々な部分に存在するヒントを読み取り,考える問題に慣れる必要がある。

- 普段から政治的・経済的な事象に関心をもつことが必要である。

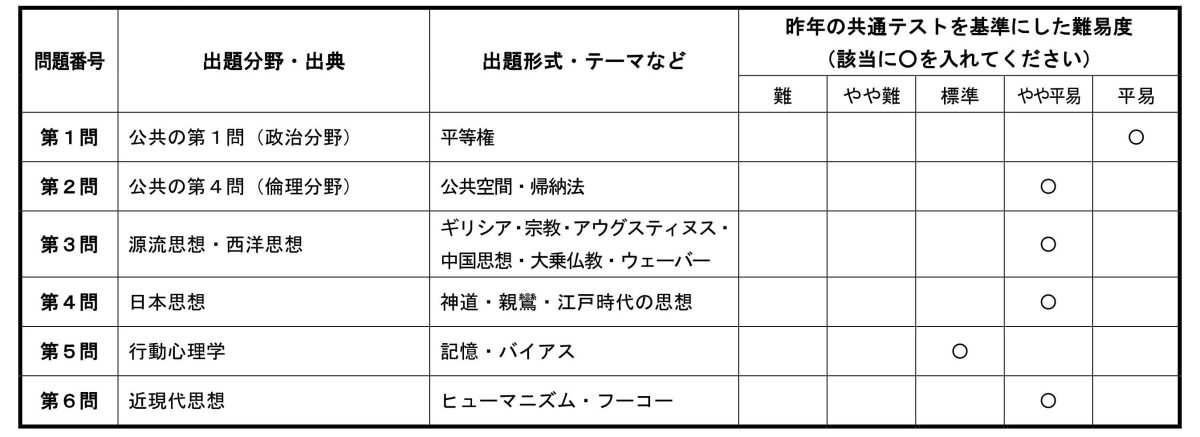

公共、倫理

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 難易度は2024年度の倫理よりやや易化している。

- 新課程で新たに取り上げられた行動心理学で大問一問が構成されているが,知識問題というよりは,内容を読み取る問題。

- 自分の立場をあらかじめ選択し,その内容を解答するタイプの問題が久々に登場した。試作問題を踏襲した問題。

- 各分野から満遍なく出題されており,単元の偏りはない。

- 第3問以降で資料・日記・レポートの読み取りは12問あり,基本的な知識をもっていることは当然のこととして,それらを駆使して読み取る力が試されている。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

- 資料などの読み取り問題が多いとはいえ,基礎的な知識をもっていることを前提として作成されている。イスラームのミフラーブなど一部の教科書にしか記載されていない知識も出題されているが,全体としては基本的な知識を重視する形で出題されている。まずは教科書内容の基本語句を思想家と結びつけ,その内容を正確に把握することが必要となる。

- 新課程で新たに取り上げられた単元については,今後も出題が予想されるので,正確に把握する必要がある。

- 丸山真男の「雑居」と加藤周一の「雑種」,現代思想と古代ギリシア思想の関連性を問う出題があり,これまで以上に分野を横断して関連があることを意識する必要がある。

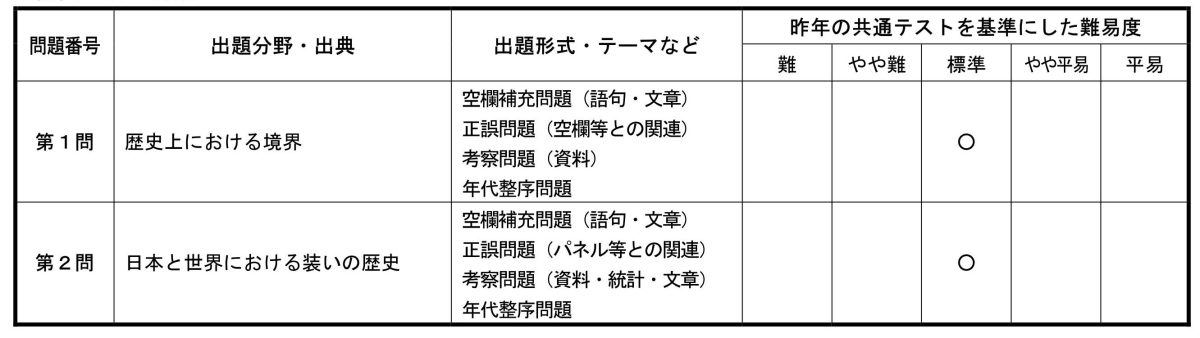

歴史総合

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

2025年度入試より新カリキュラムに基づいて,歴史総合から50点分が出題されることとなった(大問数は2,問題数は各8問で合計16問)。

問題内容について言えば,資料や統計,図像やそれらに関する会話文,メモ,パネルなどを用いた考察問題が数多く出題されている。地図問題は2問,統計問題は2問,年代整序問題は2問の出題となっている。難易度は標準的で,教科書を超えない基本レベルからの出題ばかりであった。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

資料や統計,図像などを用いた考察問題が数多く見られることからすれば,固有名詞や年代の記憶に依存した1問1答式の勉強方法では太刀打ちできないと断言できる。よって,さまざまな角度から歴史の大きな流れを把握できるようにするため,普段から掘り下げた学習を継続して行う必要がある。

掘り下げた学習とはすなわち,一つひとつの歴史事項について,その背景,内容,影響などを体系的に整理するため,それぞれの時代や地域,テーマにおける歴史の流れをノートにまとめたり,付箋を用いて疑問点を書き取り,後日,先生に尋ねたり,もしくは図書館やインターネット等で調べ学習を自主的に行ったりすることである。 そうした日々の学習の積み重ねが高得点に直結する。

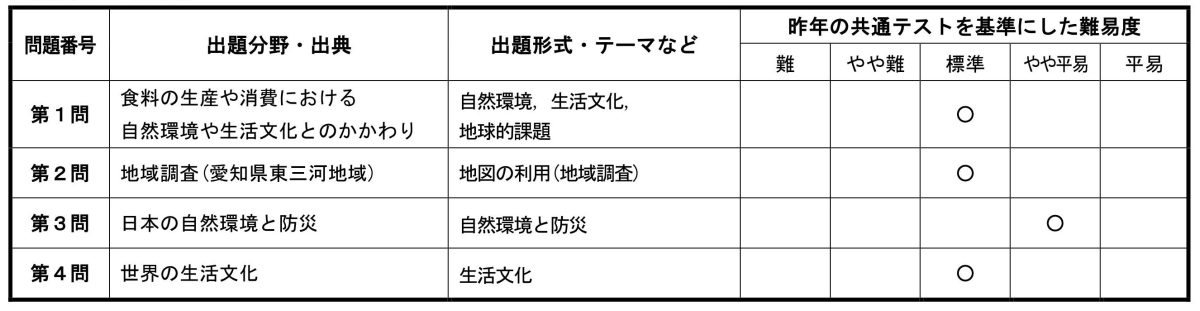

地理総合

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

難易度はさほど高くなかったが,設問によっては,図表の読み取りが難しい設問も散見された。

第1問の問4は,表の読み取りがやや難解だった。

第2問の問3は,統計によって数値のスケールが違うことに注意する必要があった。

第4問の問2については,資料1中のEとFが何を示しているか,問題文から判断する必要があった。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

従来の共通テストと比べて問題文が長く,難解な表現も散見された。そのため,問題文や資料から,それぞれの図表が何を示しているのか,また,何が問われているのかを限られた時間内で的確に読み取る訓練が必要である。今回の問題を見ると,地理的思考力に加えて,情報処理能力を重視する傾向にあった。受験の対策として,まずは基本的知識の定着が必要になる。その上で,難解な資料や長文の読み取りに対応することを意識しておく必要があるだろう。さまざまな出題形式に慣れることが求められる。

公共

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 資料を用いた問題が4問出題された。

- 会話文などの空所補充問題が8問出題された

- 基本的な知識が必要とされたが,勉強していた受験生にとっては平易に感じられたのではないだろうか。ただし,解答時間が確保できなかった場合は,難しく感じた受験生もいたと思われる。

- 政治・経済分野からは,基本的知識を中心に多岐にわたる単元から出題されていた。

- 倫理分野ついては,公共空間からの出題は予想していた通りであったが,教科書に載っている思想家としてはハーバーマスとアーレントのみで,他の思想家についての出題が全くなかった。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

- 今年度の結果から,来年度の難易度が上がることが予想される。

- 政治・経済分野については,より広い分野について基本的知識を獲得する必要がある。

- 倫理分野については,本年度より多くの思想家について問われる可能性が高い。公共の教科書に載っている思想家についての基本的な知識を獲得することは必須である。

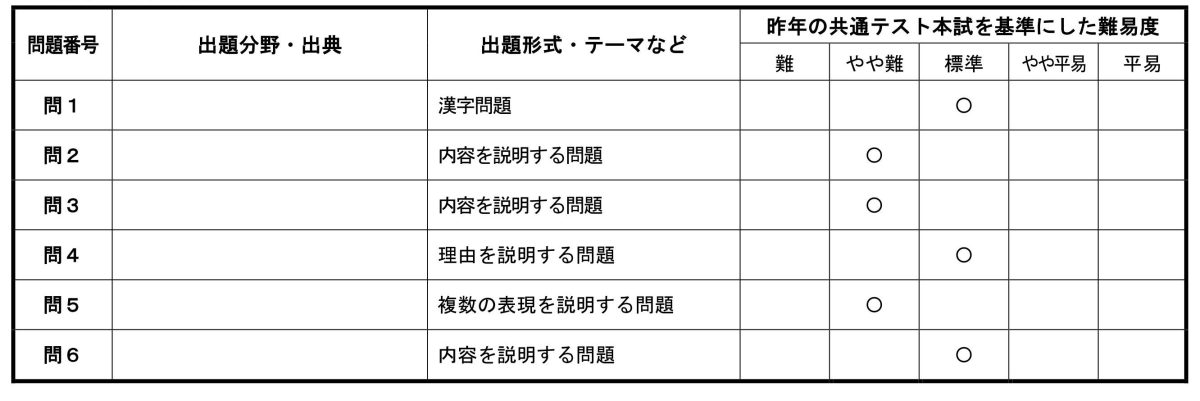

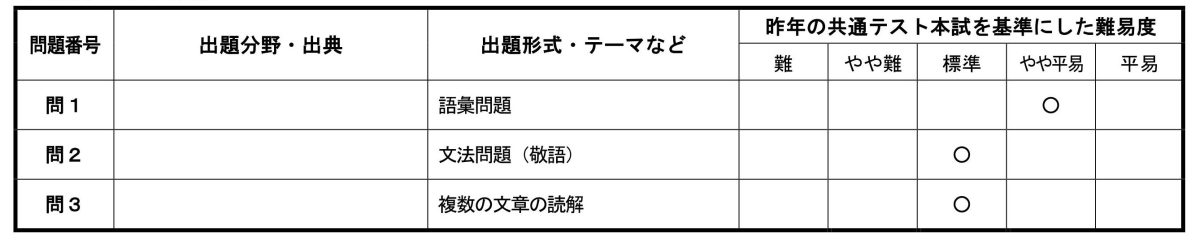

国語(評論)

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

高岡文章「観光は『見る』ことである/ない――『観光のまなざし』をめぐって」からの出題。

出題傾向に関して、従来の共通テストの出題と比較すると、大きな変化が二つ見られた。一つ目の変化は、2021年から2024年までの出題は、他の【資料】が添付されるなど、複数の文章を読ませるという形式であったが、今年度は単一の文章しか出題されなかったことである。この形式は、2020年以前のセンター試験で見られたものであり、2021年以降の共通テストの傾向を予測して勉強していた受験生にとっては、想定外の出題だったかもしれないが、複数の文章を読む時間が節約できたという点では、楽になったにちがいない。また、二つ目の変化は、設問の選択肢がすべて四者択一になったことである。従来の共通テストにおいても、設問によっては四者択一もあったが、今年度は問1から問6まですべて四者択一になっている。この変化も、選択肢を吟味する時間を節約できるという点で、受験生の負担を減らしてくれただろう。以上の二つの変化によって、やや難易度は低下したと考えられる。

各設問に関しては、漢字問題、内容や理由を説明する問題など、評論で頻出する問題が出題されており、設問における傾向の変化は見られない。なお、問2、問3、問5などやや迷いやすい設問はあるが、すべて四者択一なので、全体として正答の確率は上げることができると考えられる。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

前述した二つの変化(単一の文章しか出題されなかったこと、すべての設問が四者択一であったこと)が今後も継続していくかどうか、現時点では分からないため、2021年から2024年までの共通テストの出題形式、特に複数の文章を読ませるという形式についての対策は必要だろう。ただし、来年以降の評論の問題についても、漢字問題、内容や理由を説明する問題などが主に出題されると予想されるため、センター試験の過去問などを素材として十分な練習を積めば、安定した高い得点が望めると考えられる。

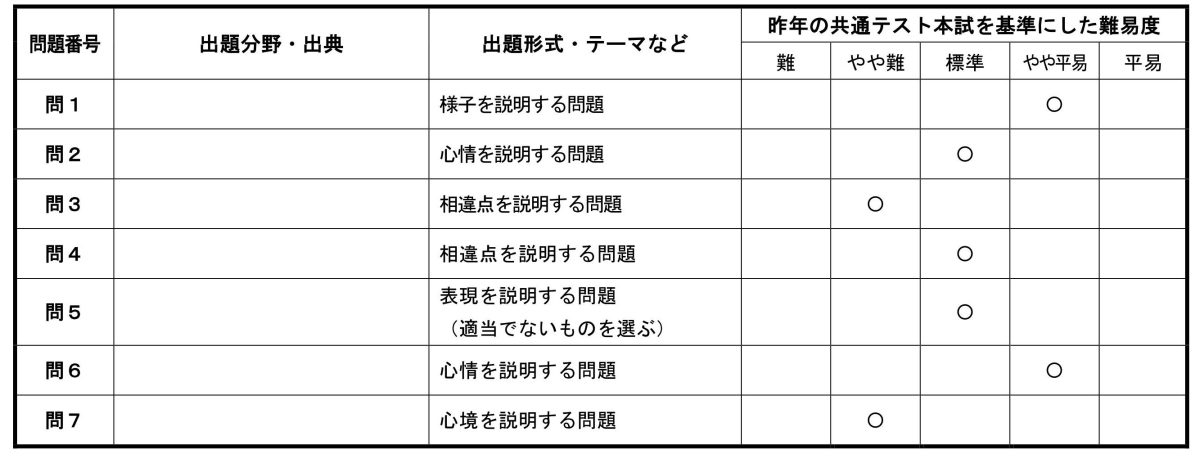

国語(小説)

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

蜂飼耳「繭の遊戯」からの出題。課題文は、周囲の大人たちから「厄介者」扱いされている「おじさん」と主人公の「わたし」との関わりを描いた現代小説であり、話し言葉に近い文体で非常に読みやすい。

出題傾向に関して、従来の共通テストの出題と比較すると、大きな変化が二つ見られた。一つ目は、2021年から2024年までの出題は、最後に【資料】が示されるという形式であったが、今年度は【資料】が添付されなかった。つまり、単一の文章を読んで設問に答えるという2020年以前のセンター試験の出題傾向に戻ったと言える。2021年以降の傾向を念頭に置いて対策を練って来た受験生は、今年度の出題の変化に戸惑ったであろうが、他の【資料】を読まずにすむという点では時間的には楽になったとも考えられる。二つ目は、設問の選択肢がすべて四者択一になったことである。従来の共通テストにおいても、設問によっては四者択一もあったが、今年度は問1から問7まですべて四者択一になっている。この変化も、選択肢を絞り込む時間がかからないという点で、受験生を楽にしてくれただろう。以上の二つの変化によって、やや難易度は下がったと考えられる。

各設問に関しては、2024年に出題された語句の意味を問う問題は出なかったものの、心情を説明する問題や表現を説明する問題など、小説では頻出する問題ばかりが並んでいたので、解きやすかったと考えられる。ただし、問3は紛らわしい選択肢があったり、問7は解答の根拠が見つけにくかったりするため、他の設問に比べてやや難易度は高い。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

前述した二つの変化(【資料】が添付されず単一の文章であったこと、すべての設問が四者択一になったこと)が今後も継続するかどうかが現時点では確定できない以上、今後も2021年から2024年までの出題傾向を踏まえて対策を講じなければならない。特に、複数の文章を読んで設問に答えるという練習は必要だと考えられる。ただし、配点の大半を占めるのは、心情や理由を説明する問題であることに変わりはないだろうから、センター試験の過去問を素材として、いわゆる定番の問題でしっかりと得点できるように問題演習を重ねることが最良の対策となる。

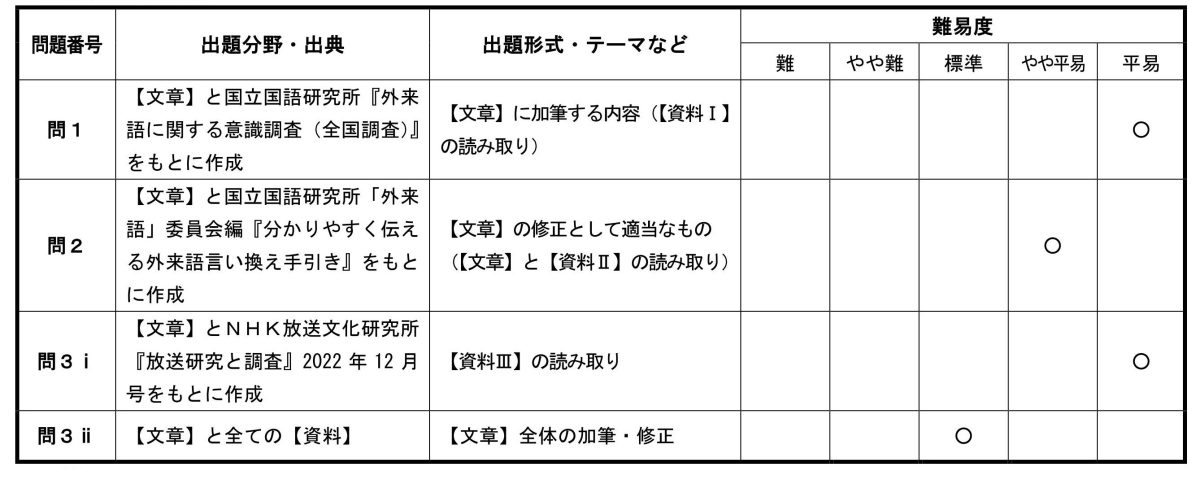

国語(実用文)

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

(出題傾向)今年度より加わった「実用的文章」の出題。「わかりやすい言葉づかいについて自分の考えを書くという課題」に対して「インフォームドコンセント」という外来語に注目し、外来語の言い換えの意義について書かれた【文章】と、図(グラフ)や「提案」、「メモ」など三つの資料(【資料Ⅰ】から【資料Ⅲ】)が出題された。テーマは大学入試センターの「試作問題」のBで「役割語」が出題されたように言語をテーマとしたものであった。問いは「試作問題」のような空欄補充問題や、「正しい」「誤っている」「判断できない」から選ばせる形式はなく、「適当」「適当でない」というシンプルなものであった。そして、「試作問題」で出題されたように、生徒がまとめた【文章】の主張や構成を踏まえて、表現を修正・加筆させる問題が出題されている。大学入試センターが作成方針等で述べている「言語活動を重視」「必要な情報と情報の関係を的確に理解する」などを踏まえた出題であった。

(問題量)文章・図は標準的なものであった。選択肢もシンプルであった。加筆や修正についての問いではあるが、図の読み取りで正誤が判断できる問いもあった。

(難易度)文章やグラフは読み取るのにさほど難解なものはない。選択肢も読み取りやすい。ただ、問いの指示を正確に押さえて選ぶ必要がある。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

「実用的文章」では、文章、図、「提案」、「図のメモ」などの資料といった、種類の違う複数のテクストが出題された。文章では構成や展開、図では数値・数値の変化・傾向などを正確に読み取る力が求められる。様々な図(グラフや統計資料)の読み取りを正確にして、選択肢で述べられたことが正しいかを判断する力が必要である。また、問いにはそれぞれ何点かの指示があるので、問いを正確に把握し文章と資料を結びつけながら考える力が必要である。さらに、Uさんのまとめた【文章】の構成や展開に関しての修正・加筆の問いが多かった。文章の意味理解だけでなく、主張、展開や構成を理解する力も必要である。

今回は図や資料が加わった点は新しいが、問いの形式、複数のテクストの照合といった点はこれまでのセンター試験や共通テストの形式を踏まえている。そういった意味では過去問によって、内容正誤や構成・表現の問題、複数のテクストの読解問題を確実に解けるようにしておくことが必要である。また、様々な図や統計資料で、正確な読み取りをする力をつけておくこと。

さらに、自分が文章を書いた後にどう修正・加筆すればさらに良くなるかを常に考えておくのも今回のような出題には有効だろう。

国語(古文)

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

『在明の別』(文章Ⅰ)と、『源氏物語』(文章Ⅱ)からの出題で、この2つの文章はいずれももののけに苦しめられている女性が登場する場面が共通しており、その相違点や和歌の趣旨などを読解させる問題があった。2つの文章に関して、生徒間の対話の空欄を埋めるという形式は、2022年度の共通テスト本試験に近かった。小問数は3題となり、小問4題であった昨年度から一題少なくなり、マーク数も7と一つ減っている。また、選択肢の数も問2を除いて4つとなり、全体に設問のボリュームは減少した。

問1 基本的な単語の問題で、重要単語をきちんと記憶していれば文脈を吟味しなくても解答できるものであった。

問2 敬語の種類と敬意の方向の問題で、共通テストになって初めて「表現」の絡まない、純粋な文法問題となっている。敬語の種類である程度は絞れるが、省略されている人物関係を丁寧に読み取らなければ間違いやすい。

問3 生徒間の対話文が本文の読解の手助けになっている点は例年通りである。和歌の解釈が問われたが、二年続けて出題された修辞法の問題はなかった。(ⅰ)は、【文章Ⅱ】のもののけの言葉の後半が解釈できていれば解答は容易である。(ⅱ)は、空欄Yの直前の生徒の言葉に従って選択肢を吟味する必要がある。(ⅲ)は、選択肢から本文のどこを詳細読解するべきかを見定めて、すばやく本文と選択肢を照合しなくてはならない点は、ここ数年の共通テストと同じ傾向である。本文の表現が紛らわしいために選択肢を絞るのが難しく感じた受験生もいただろう。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

問題の資料文として現代文が出題された昨年から、複数の古文の文章を出題するという従来の形式に戻ったが、生徒の対話文も丁寧に読み取る必要があるため、古文・現代文を問わず複数の情報(文章)を総合的に読解する力が問われるという傾向は変わっていない。今後もこの形式は続くと思われる。さまざまな問題を解いて、どのようなタイプの問題でも慌てず対処できるように経験を積んでおきたい。単語と文法は確実に押さえておけば安定した得点源となるため、基本単語と文法(助動詞・助詞・敬語)は手間をいとわず記憶しよう。

また、複数の文章が絡んだ問題(今回は問3)は配点が大きくなる傾向があるので、一題でも落とすと痛手である。文章同士の関係を理解したうえで、設問の意図をつかみ、選択肢から本文の対応箇所を見つけ、選択肢と本文を照合する、この作業を繰り返し演習し、確実にかつ短時間で解ける力を養ってほしい。

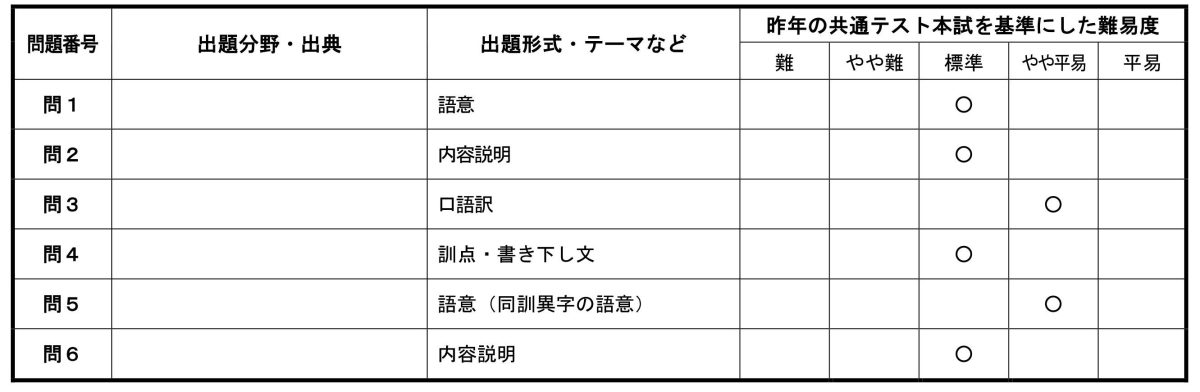

国語(漢文)

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

『論語』(衛霊公)に関する皆川淇園の注釈書(【文章Ⅰ】)と皆川淇園の弟子である田中履堂の文章(【文章Ⅱ】)からの出題。試験時間に対する配慮からか、選択肢は全て4択であった。問1は基本的な語意を問うものであった。ただし、(イ)は「非」字の名詞の意味を文脈と併せて選ぶ必要がある。問3は「不如―」(―に如かず)〝~の方がよい・~に及ばない〟の訳出が求められている。問4は傍線部が「博」の定義を行っていることを押さえたうえで、返読文字「莫」「所」「不」に留意しつつ、「謂」(いひ)〝意味〟の語義にもとづいて書き下し文を選ぶ必要がある。問5は同訓異字を問う出題。「又」(ある事の上に別の事を加える)と「亦」(~もまた)との違いを問うている。出題形式に惑わされないようにしなくてはならない。問6は二つの文章の内容が類似していることを把握したうえで選択肢を吟味する必要がある。漢文全体の難度としては昨年並。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

問1や問5で問われたように漢文の基本的な用字に早期から習熟する必要がある。また、日頃から漢文を読むときには、これらの基本的な用字にこそ注意を払わなくてはならない。書き下し文の問題としては近年、構文や返読文字に注意を払わせる出題が続いているため、次年度以降も注意が必要。なお、漢詩の出題には今後も注意を払わなくてはならない。

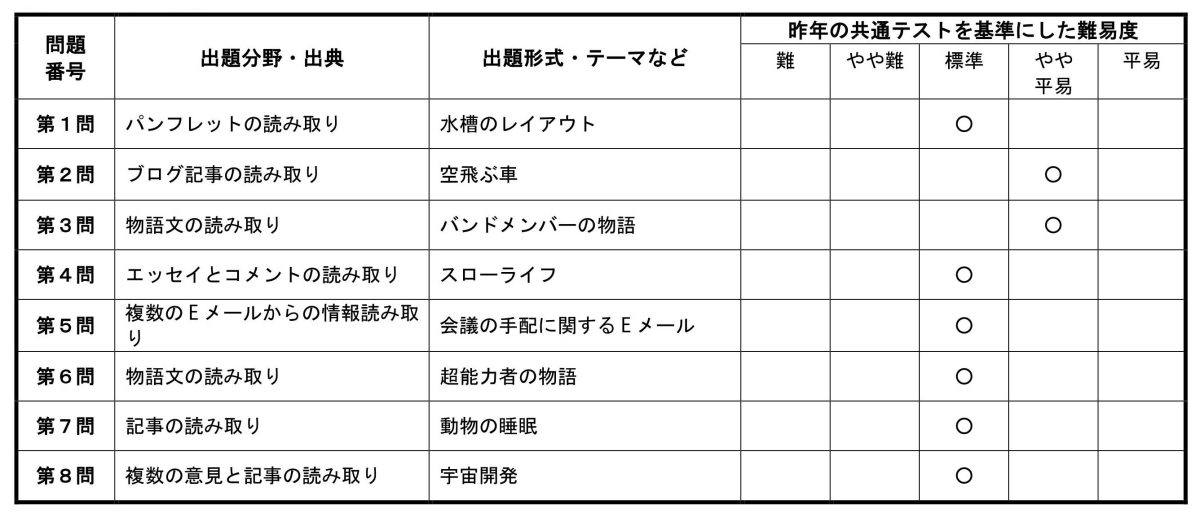

英語(リーディング)

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

①出題傾向

大問数は昨年と比べ二つ増加し,全8題構成となった。ただし,例年のようにA・Bで構成される大問はなかった。例年通り文法・語彙を問う問題は出題されず,全て読解問題で構成されていた。第1問,第5問,第7問で選択肢の中にイラストが含まれており,単なる本文の言い換えではなく,より正確な情報の把握が求められた。新形式である第4問および第8問はそれぞれ試作問題のBとAとほぼ同様の構成だったので,試作問題に取り組んでいた受験生であれば慌てずに取り組めただろう。第6問は昨年の第5問を引き継ぎ物語文の読み取りだったが,長く複雑だった昨年に比べると,舞台設定はやや特殊(超能力者の話)であるが,文量が少なくなっていて解きやすかったのではないだろうか。第7問は例年出題されている「プレゼンテーションのメモを埋める」問題で,メモの内容を先読みしキーワードを事前に頭に入れておけば,本文中に根拠となる箇所を見つけることができただろう。

全体的に扱われているテーマは,日常的なものから,時代を反映したもの(スローライフの実践,科学技術,宇宙開発など)までさまざまである。語彙・文法の基礎固めと合わせて,時事的な文章にも触れておくとよいだろう。

②問題量

昨年から大問数は二つ増加し,全8題構成となった。マーク数は昨年の49個から44個へと減少している。

③難易度

全体的に昨年よりもやや易化。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

①緩急のバランス

受験生にとって共通テスト英語の最大の課題は「時間が足りない」ことである。例年通り,1つ1つのセンテンスを日本語に直しながら読解していく方法では時間内に解ききることができない設計になっている。「速読」箇所と「精読」箇所の読み分けをすることで読解に緩急をつけて結果的に短時間で答えが出せることが重要である。

②必要な情報を素早く検索するスキル

そのために必要なスキルの1つはスキャニングスキルである。ほとんどの設問には,解答の根拠となるヒントが盛り込まれ,それらを本文から検索する能力が問われている。問のリード文やメモの空欄前後から検索対象となるキーワードを自分自身で設定し,それを本文から探す。そうすることで求められていない部分は速読し,根拠箇所は精読するという強弱をつけることができる。

③要旨を理解するスキル

今回の第7問のような文章では特に,全体および段落ごとの要旨を的確に掴むことが重要である。段落全体や本文全体のテーマをとらえながら読まなければ共通テストは戦えない。段落ごとに何を言おうとしているのかという要旨を頭の中で理解しながら読むスキルが求められている。

④解き方

文章情報をイラストに変換する力,言い換えの判別,時系列の把握など,頻出の形式に対する解法を身につけておくことが大切である。設問からキーワードを見つけ,本文に探すという基本的なアプローチを早い段階で身につけよう。また,本文に書かれてある内容から推論する力も求めらる。

加えて,英文を読むときは「正確な発音」も意識しよう。文章を読むとき,人はどうしても頭の中で文字を音声化して読んでしまう。そのため,発音が不正確だったり,そもそも発音が分からなかったりする場合,当然文章を読むのも遅くなる。日頃の学習に発音の練習も取り入れてみよう。

■来年度受験生へのアドバイス 受験必須レベルの語彙・文法の定着を前提として共通テストは作られる。まずは基礎固めを徹底し,その上で上記4点を養成することが高得点への近道となる。

英語(リスニング)

■設問ごとの特徴

-1200x889.jpg)

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 大問数・マーク数はともに昨年度と同じだが、第1問Bの設問数が1問増加し、第2問の設問数が1問減少した。また、第5問の問32・33は試作問題を踏襲した問題であった。

- 読み上げ総語数は1,600語程度で、昨年度とほぼ同じ。また、設問・選択肢の総語数も昨年度とほぼ同じ。

- 音声の読み上げ回数も、2回読み(第1問・第2問)と1回読み(第3問・第4問・第5問・第6問)の混在は昨年度と同じ。

- イギリス英語やネイティブではない話者などの多様な話者による英語音声が、昨年度に引き続き出題された。なお、第6問Bは話者が4人から3人に減少した。

- 日常的な対話から大学の講義、3人のアイデアや意見交換など、昨年度同様さまざまなジャンルから出題された。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

◆今回のテストで求められた力

・音声の聞き取り力やほかの表現への言い換え力、さらには図表やワークシートなどの読み取り力や聞き取った情報を合わせて判断する能力が問われた。

◆来年度受験生へのアドバイス

・継続して「英語耳」を鍛えることが、リスニング力の向上につながるため、習慣的に英語を聞く必要がある。また、英語の語順に慣れるように、英文を繰り返し声に出して読むことを勧める。さらに、練習ではすべてを聞き取ろうとするのではなく、聞き 取るポイントを絞って聞くこと。

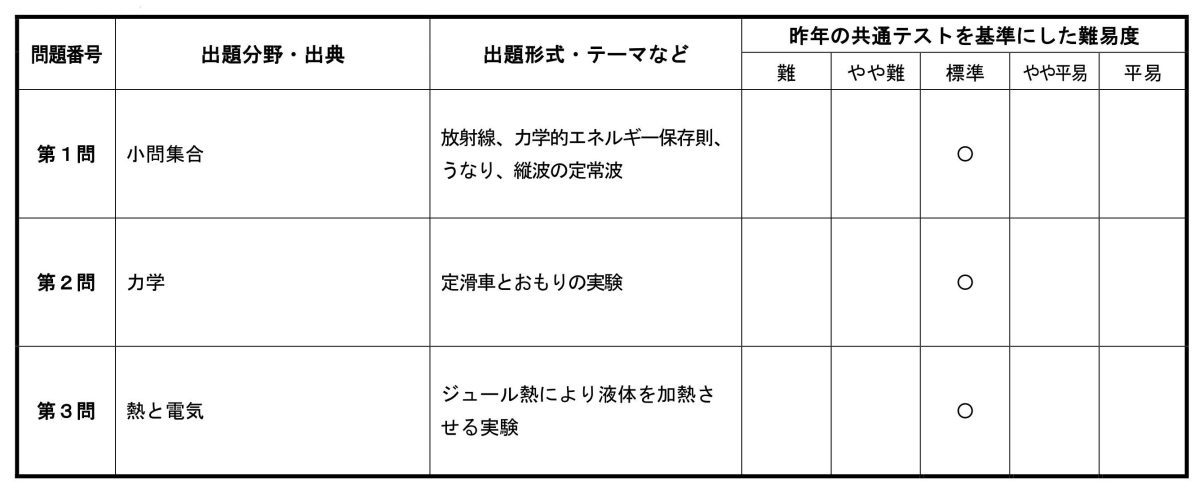

物理基礎

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

力学・波・熱と電気の3分野からバランスよく出題され,原子分野の問題は1問であった。昨年度から大問数の変化はなく,設問数は1つ減少,マーク数は2つ減少であった。

第1問の小問集合はすべて基本的な内容で出題されていた。落ち着いて解けば正解できる。

第2問の後半,物体Bが物体Cから離れた後,等速度運動になることに気付けるかがカギとなる。最後は運動方程式を多少数式計算しなければならない。

第3問は,ジュール熱,比熱や熱量の数値計算が出題されたが,基本的な公式を使い,計算も煩雑なものではなかった。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

公式の意味の理解と使い方をマスターするのは必須である。公式を使って数値計算するときは,単位まで確認しながら計算すると,立式のミスを見つけることができる。また,実験(グラフ)の意味と要点を理解し,何を行っている実験(グラフ)なのかを捉える能力が必要となる。対策としては,教科書の例題をしっかり解いて,公式を使いこなせるようにすること。次に過去問による演習を行い,問題のパターンを習得することを勧める。

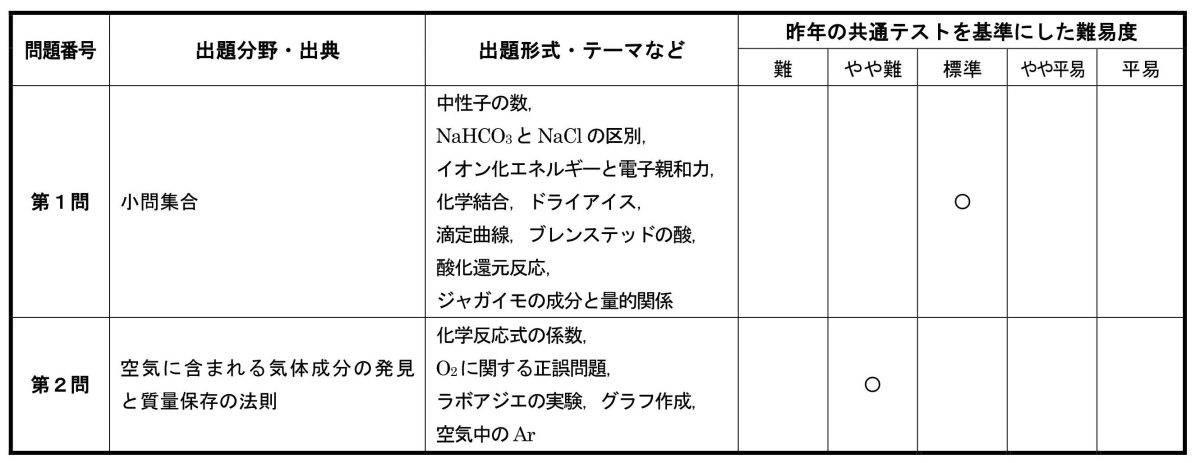

化学基礎

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 出題傾向は昨年度と同じである。

- 第1問のマーク数は昨年度と同じだが,第2問は問いの数が8つから6つに減少している。これは難易度が上がっている証拠だと考えられる。

- 方眼紙の問題が初めて出題された。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

- 第1問の問6は「10 mLの水を加えて2倍に希釈した」という記述に振り回される受験生が多かったかもしれない。問9のaは落ち着けば対応できるが,bに時間を費やした受験生もいただろう。

- 第2問の問2は実験の図に圧倒されたかもしれないが,よく読めば対応できたと思う。問3のaは方眼紙を利用する問題が初めて出題された。作図すると見たことのあるグラフだと思うが,演習不足の受験生は対応できなかっただろう。bは平均分子量で立式すれば解けるが,解けなかった受験生が多いと思う。

- 来年度も第1問は基本事項の確認程度なので得点源になるよう基本事項を徹底しておこう。第2問で思考力を問う難易度の高い問題が出題されるだろう。実験問題,グラフの問題など演習量を増やしておくことが重要である。

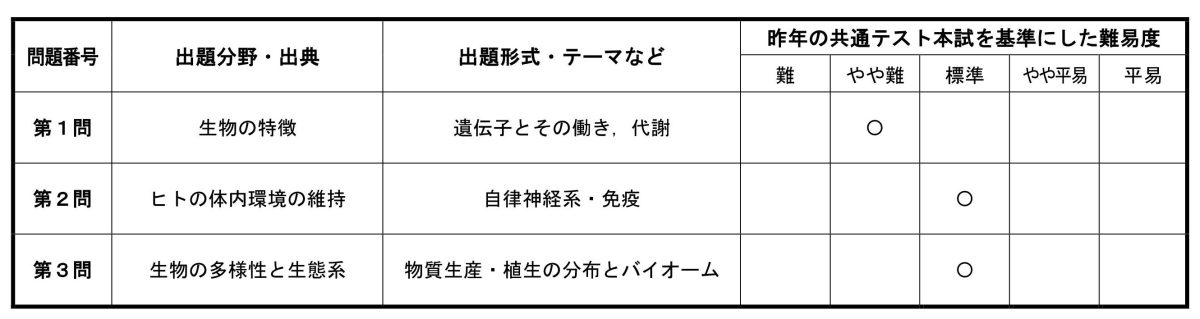

生物基礎

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

大問3題で構成され,「生物の特徴」,「ヒトの体内環境の維持」,「生物の多様性と生態系」のテーマからそれぞれ大問1題分が出題される形式に大きな変化はなかった。各大問がA・Bで構成されており,昨年度と比較して問題数は16個から17個とあまり変化していないが,図や表を含めたページ数が18pから22pと多くなっている。

難易度については,昨年度よりもやや難度が上がりましたが,全体的に標準的な内容であった。簡単に正誤判断できる選択肢も多いが,リード文のヒントを読み飛ばすと判断できない選択肢や,実験を通じて仮説を検証する問題などしっかりと時間をかけて取り組むべき問題が散見される。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

生物に関わる基礎的な知識も重要だが,リード文から情報を汲み取る力,知識をベースにして図で与えられた情報をうまく活用する力が要求される。高得点を目指すのであれば,一問一答形式のような単純なアウトプットだけではなく,過去問や同じ傾向の問題演習を通じて,応用力・実践力を鍛えていく必要がある。文章で与えられたヒントを元に,自分でグラフや表を作成する力も求められている。

第2問では,ワクチンを扱った問題が出題された。ニュースなどでよく耳にするものことがあると思うが,生物基礎で学ぶ内容は,科学リテラシーとして期待されるものでもある。身近なところにある生物学の基礎的な内容を知っておいてほしい,というメッセージとも言えよう。

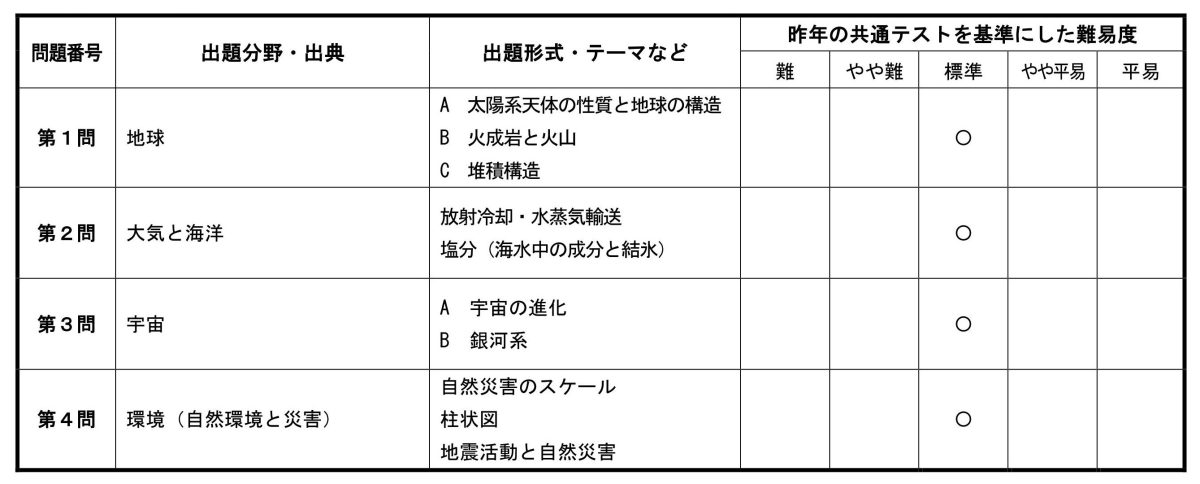

地学基礎

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

教科書に準拠した出題であり,標準的な良問といえる。特に目新しい内容や昨年度からの大問数・設問数・マーク数とも変化はなく,分野間の配点も変化はなかった。

難易度も例年並みであるが,昨年度2問あった計算問題もなく,解きやすいと感じた受験生も多かったのではないか。ただし,正確な知識とそれに基づく正しい考察と読解力は必要である。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

教科書に基づいた基本的な知識の理解がしっかりしていれば,解答できる設問がほとんどであると思われる。また,第1問Cの堆積構造の写真や第2問の天気図,第4問の柱状図などの情報を正しく読み取る力が求められている。今後もこのような傾向は続くと考えられるので,受験生諸君は教科書の内容を十分に理解した上で,写真や図表,データの読解・分析などの探究的な学習を心掛けることが重要である。

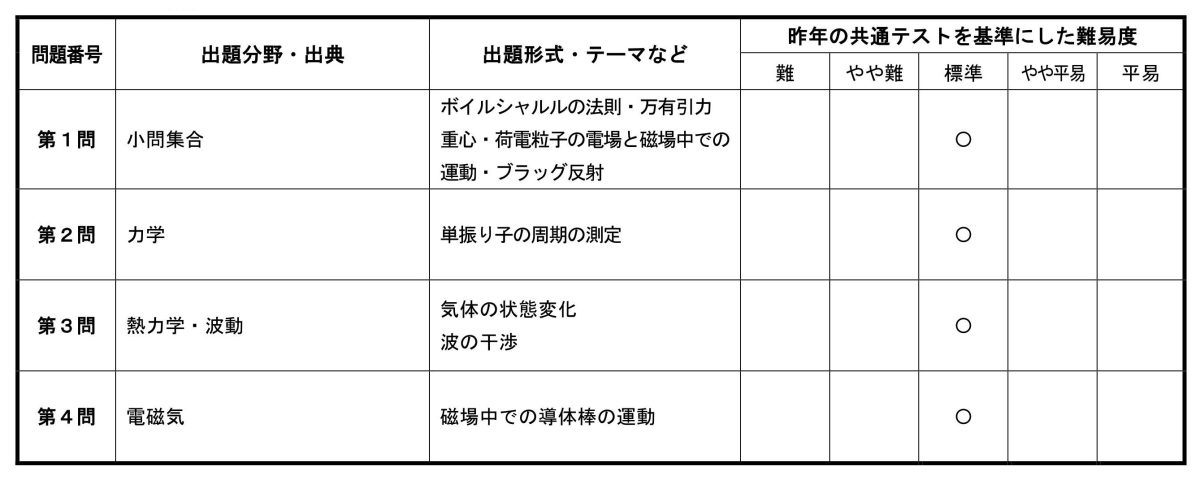

物理

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

大問数は昨年度と同様4題構成で,設問数は3問増加し,マーク数は2つ増加した。

第1問は例年通り小問集合で,様々な分野からの出題であった。原子物理分野からはブラッグ反射が出題された。

第2問は実験問題で単振り子の周期の測定であった。実験精度について問う形式からレーザー光を当ててオシロスコープの結果から周期を読み取る共通テストらしい出題であった。

第3問はA・Bに分かれたテーマになっており,Aは熱力学から気体の状態変化,Bは波動から波の干渉であった。どちらも典型的な問題である。

第4問は磁場中での導体棒の運動であったが,コンデンサーとコイルが回路に接続されている国公立2次試験でよく見るタイプの問題である。電気回路のコンデンサーとコイルの過渡現象が理解できている受験生は解けたと思われるが,思考力を要する問題であった。

第2・4問で差がつく問題があったので,難易度はやや難と思われる。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

- 複雑な計算ではなく,法則や公式の導出をきちんと学習し,過去問対策ができていた受験生は高得点が取れたと思われる。

- 共通テスト特有の探究活動の問題が必ず出題されるので,今後の対策としては教科書中心の学習をし,公式をただ単にあてはめる学習ではなく,公式の成り立ちを理解する学習を行ってほしい。教科書の探究活動はノートにまとめておくと効果的である。

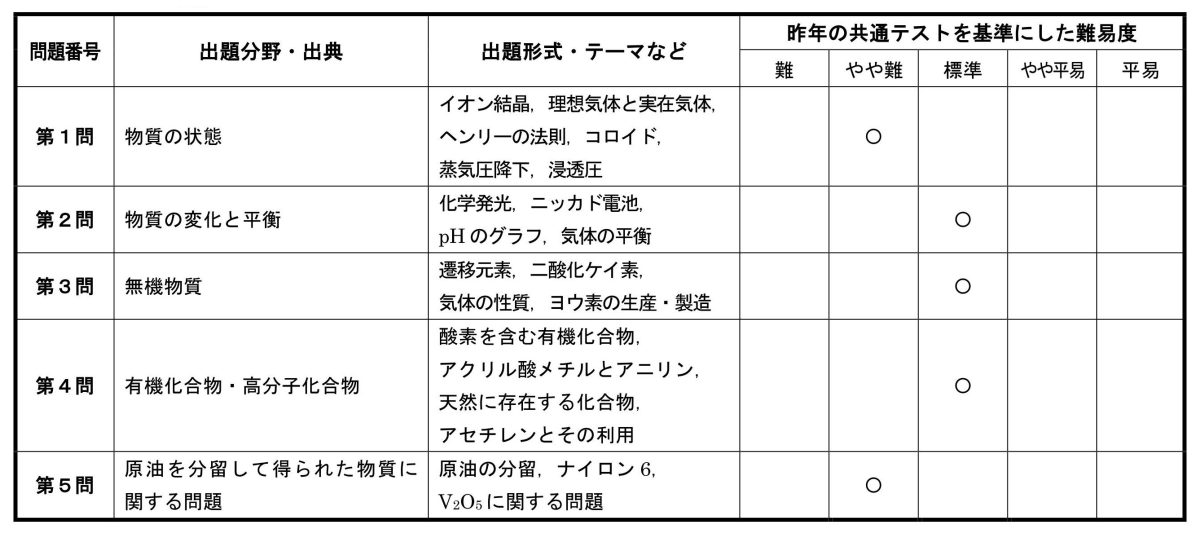

化学

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 出題傾向は昨年度と同じである。

- 化学反応と熱に関しては第5問で過年度生に対する配慮があった。

- 問題量は昨年度と同じといってよいだろう。

- 難易度は昨年度より少し易化した印象を受ける。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

- 第1問の問5 aは難しい。グラフの活用の仕方で差がついただろう。bも難しい。浸透圧といえばU字管の印象があるが,直管の問題は初見の受験生が多かったかもしれない。さらに逆浸透なので余計に難易度が上がっている。

- 第2問の化学発光は頻出問題ではないため嫌な印象を受けたかもしれないが,落ち着いて処理すれば解けたはず。問3は思考力の問題である。差がついただろう。

- 第3問は問4のbで差がついたかもしれない。酸化還元反応の係数の付け方をマスターしていれば容易である。

- 第4問の問2はよく読めば対応できる。問4のcは難しかっただろう。

- 第5問の問1は頻出問題ではないので解けなかった生徒が多かったと思う。問3はバナジウムやEDTAなど馴染みのない物質が登場しているが,落ち着いて解けば対応できたと思う。

- 来年度も同様の出題傾向や難易度が出題される。化学発光や原油の分留のように教科書の隅々までチェックしておくことで失点を防ごう。差がつく思考力が問われる問題は,共通テストやセンター試験の過去問だけでは対応できない。演習量を増やせば化学力が上がり対応できるようになるだろう。

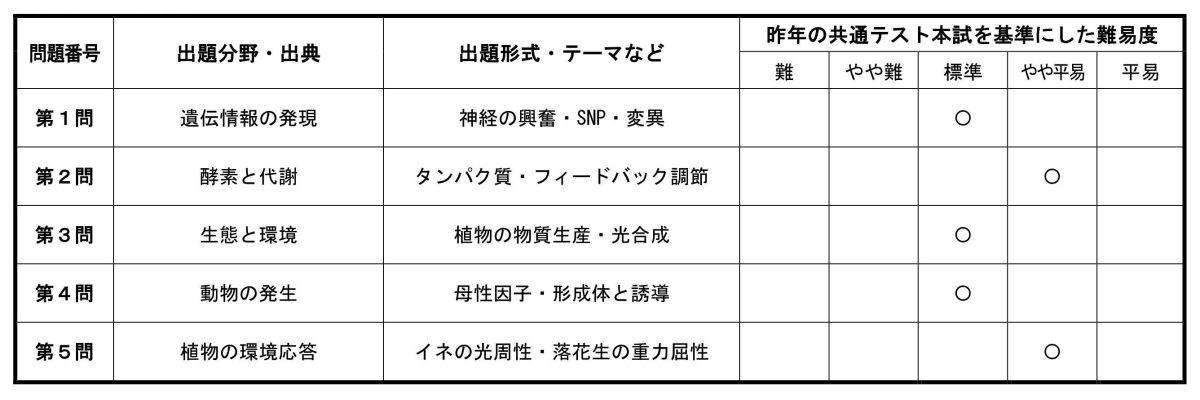

生物

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

昨年度と比較して,大問数6題から5題に減少したが,解答数は26個から25個と大きな変化はなかった。出題範囲としては,生物の広い範囲から網羅的な出題だったが,進化の単元からの出題は少なかった。全体のボリュームについては,大きな変化がなかったと言える。

難易度については,昨年度の傾向を踏襲し,標準~やや平易な内容になった。各大問のリード文の文量や横断的なテーマも盛り過ぎることなく,大問ごとに簡潔にまとまっている。考察を重視する姿勢は変わっていないが,知識を駆使して与えられたデータをしっかりと読み取り,それに準じて解答する,という王道の出題であった。

各大問内でテーマが切り替わることもなく,選択肢の1つ1つも1つの根拠で正誤判断できる構成のものが多くなっていた。知識と考察の問題がバランスよく出題された,受験生の学力が反映されやすい適切な難度の問題であると言える。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

リード文が短くなったが,その分,その文章や図のなかに情報が濃縮されている。また,標準的な難易度であるからこそ,取りこぼしなく全問にしっかりと解答する必要がある。1つの問題に固執せず,全体を俯瞰しながら解答する力も求められる。

知識を詰め込むだけでも不十分で,知識を身に付けないまま考察問題を繰り返しても効果的な学習にはならない。しっかりと知識の下地を身に付け,それを的確に運用して解答できる良問に取り組むことで総合的な力を育てていく必要がある。

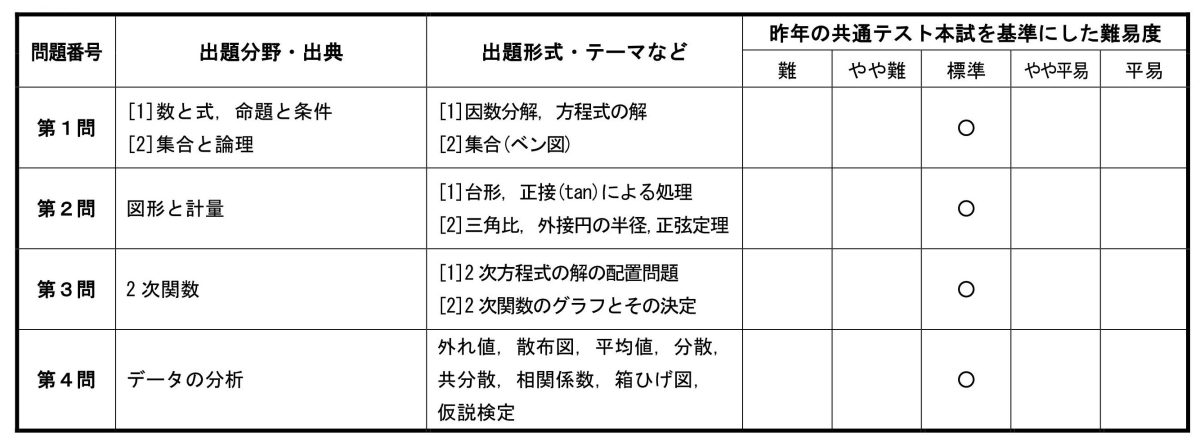

数学Ⅰ

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 昨年度までと同様,数学Ⅰ・Aの問題に「+α」を加えた出題がされている。

- 第2問と第3問は[1][2]と分かれているが,実質同じ分野(図形と計量と2次関数)からの出題であった。

- 難易度・問題量は昨年度と変わらないと判断してよいのではないか。

- 出題範囲が狭い分,受験生の苦手とする分野(集合と論理など)からの出題がなされているのも例年通りである。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

基本的に丁寧な誘導がついているので,それに忠実に従うことができるかどうかが問われている。しかし,数学Ⅰ・Aと比べるとヒントが少ない設問も少なからず見受けられるので,誘導がなくても自分で問題解決の糸口を見つける練習は必要である。

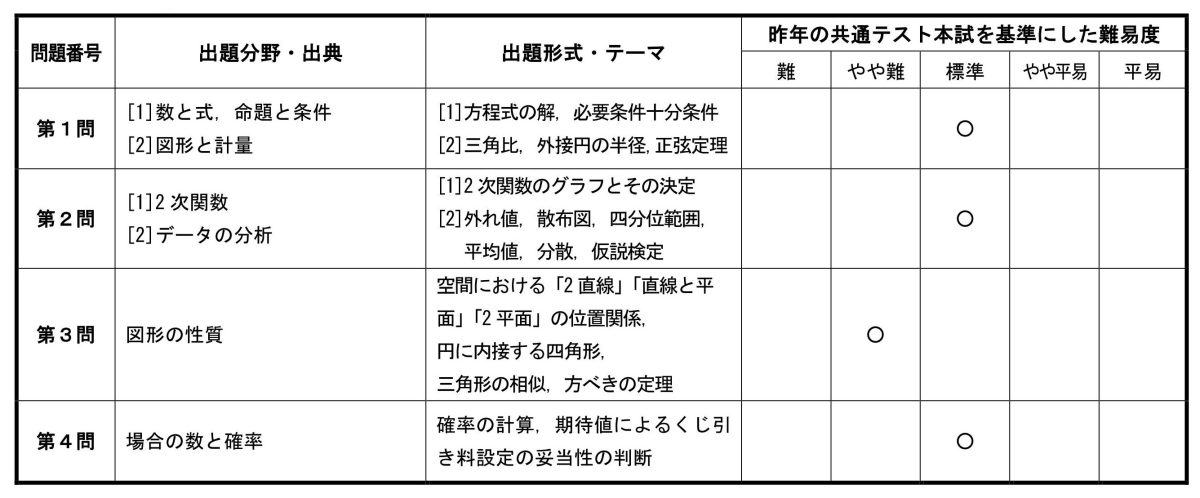

数学ⅠA

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

- 大問構成,出題範囲・内容など,ほぼ想定されていた通りの出題であったといえる。

- 「図を再掲する」,「全体を通してとても丁寧な誘導をつける」などして,受験生が問題を解きやすくするような配慮がなされており,自分で方針を考える必要のある問題は少なめであるが,各大問の最後の設問はいずれも差がつきそうな出題がなされている。

- 第3問で空間図形(空間における2直線,直線と平面,2平面の位置関係)が出題されたが,大学入学共通テストになって初登場といってよい内容で,誘導は丁寧ではあるが,平面図形だけからの出題を想定していた受験生には厳しかったかもしれない。難易度はやや難である。

- 第4問は「期待値」を主要テーマとした確率の問題で,解けるにしても解答時間で差がつきやすい問題といえる。

- 問題量としては分からない問題で時間を浪費せずに進めることができれば,70分でこなせる分量と判断してよいのではないか。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

どの問題も,解く方針(使う定理の指示や着目すべき内容の提示)は細かく与えられているので,それに忠実に従うことができ,正確に計算ができるかどうかが試されている。

各大問最後の設問は実力差が問われる内容であることが多いので,高得点を狙うためには,丁寧な誘導がなくても自ら方針を立てて問題解決できる能力を養っていく必要がある。

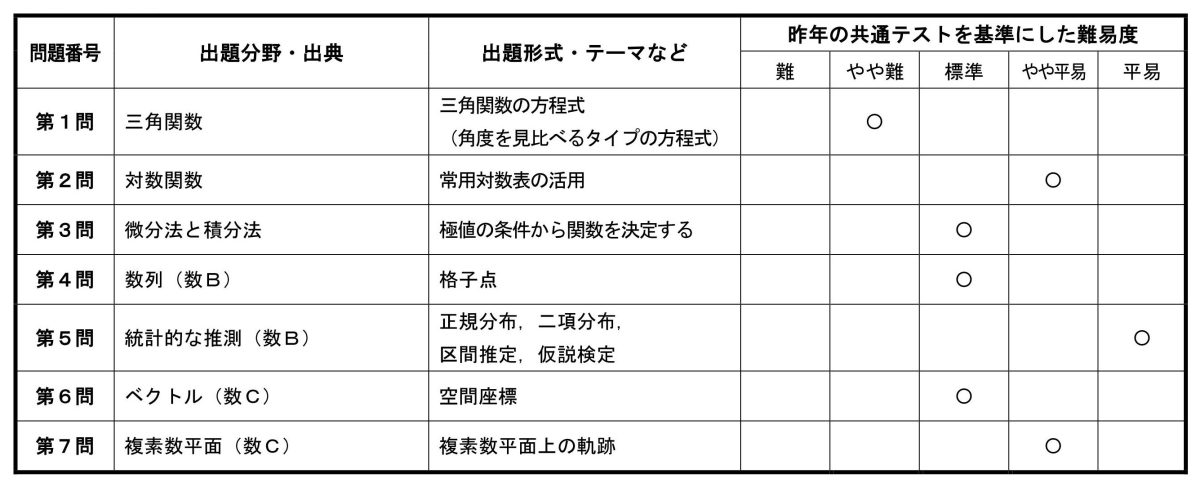

数学ⅡBC

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

第1問は三角関数からの出題で,三角関数の角度を見比べるタイプの方程式を解く問題。

(1)(ⅰ)(ⅱ)は誘導が丁寧で比較的解きやすい。やや平易。(ⅲ)は動径の位置を把握しないといけないため解きにくい。やや難。

(2)は(1)の考え方をcosに活用できるかがポイント。やや難。

第2問は対数関数からの出題で,常用対数表を活用する問題。与えられた条件を定式化することを要求されているが,誘導も丁寧で解きやすいため,やや平易。小数を含む計算がやや煩雑である。

第3問は微分法と積分法からの出題。極値の条件から関数を決定する問題。

(1)はF(x)が具体的に与えられているので解きやすい。平易。

(2)(ⅰ)極値に関する定義が問われている。極値の条件からf(x)のグラフの概形を考えることがポイント。標準。

(ⅱ)F(x),G(x)に関する条件から,F(x)やF(x)の極大値を定積分で表現する問題。また,そこからF(x)の極大値の図形的意味を考察することが要求されている。標準。

第4問は数列からの出題で,格子点に関する問題。一度経験したことがある受験生は取り組みやすい問題である。経験したことがない受験生も(1)の誘導が丁寧であったため,(2)(3)もその考え方に従って解けば解答できるはずである。標準。

第5問は統計的な推測からの出題で,レモンの重さに関する母平均の区間推定,母平均の仮説検定(片側検定)に関する問題。

用語の定義,区間推定の方法,仮説検定の方法をしっかりと学習している人は取り組みやすい問題。平易。

第6問はベクトルからの出題で,空間座標に関する問題。

(1)誘導が丁寧で,誘導に従えば解答できる。平易。

(2)(1)で求めた条件で,aに具体的な値を代入することでx,y,z の値を求め,Cの存在性を考える問題。平易。

(3)一般的なaの値で題意を満たすCが存在するためのaの条件を考える問題。(2)をもとに考えれば解答できる。標準。

第7問は複素数平面からの出題で,平面上の曲線からの出題はなかった。2直線が垂直に交わるためのzの条件を考える問題。標準。

全体として,誘導が丁寧で,初見であったとしても数学の基本的な考え方が身についている受験生は解ける問題が多かった。

全体の難易度としては標準で,問題量も昨年と同様である。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

今回の共通テスト数学ⅡBCでは

- 定義,用語の理解

- 具体的な実験から,一般化する力

- 計算力

が要求されている。数学を学習するにあたって,「問題の解き方」をただ暗記するのではなく

- 「定義を理解し,そこから何が分かるのか?」

- 「なぜそのような解法で解くのか?」

- 「分からない問題でも具体的な数値を代入するなど試行錯誤をする」

- 「煩雑な計算でも面倒と思わず果敢に挑戦する」

ことを意識して,今後学習をすすめてほしい。

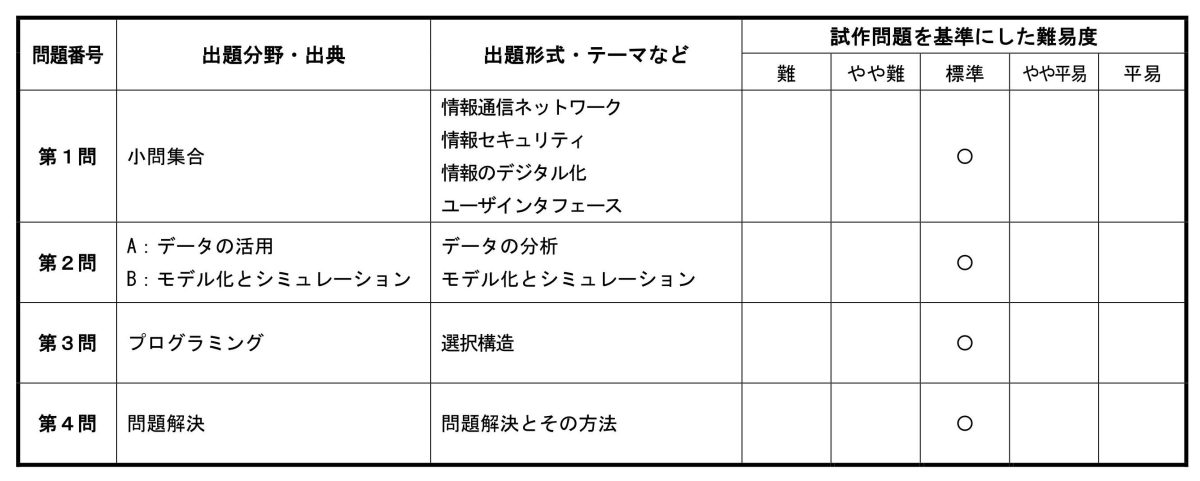

情報Ⅰ

■設問ごとの特徴

■講評

◇全体的な特徴(出題傾向・問題量・難易度など)

大問数は4題構成であり,マーク数は51であった。

第1問の小問集合は,言葉の定義の確認。文章の条件からコードの内容を計算・考察させる問題であった。

第2問は,Aはレシートに記載された情報から,本部・店舗・配送業者・顧客に必要な情報を考察するものであった。Bは集金した際のシミュレーションから,起こり得る結果等を考察させるものだった。総じて与えられた情報をいかに考察するかの問題がメインである。

第3問は工芸品の製作日数を部員に割り当てるプログラムを構築する問題。さまざまな参考書や問題集でも予想されていた形式であるが,プログラミングが苦手な生徒は各要素が何を意味しているかを汲み取るのに時間がかかったと思われる。

第4問は旅行者数とその目的について,グラフから得られる情報を考察していく問題であった。しっかりと誘導に沿っていけば解けたであろう。

全体を通して,試作問題に近い印象を受ける。プログラミングで時間を取られすぎないかが後半の問題の出来にかかわったと思う。

難易度は試作問題と同等と思われる。

◇今回のテストで求められた力、来年度受験生へのアドバイス

日常でなんとなく耳にする用語が多いが,その言葉の定義がしっかりと理解できているかを問う傾向にある。苦手な受験生ほど一つひとつの用語を自分の言葉で普段からしっかりまとめておき,頭に入れていくことが重要である。

また,グラフなどの情報処理やプログラミングに関しては,文章をよく読み,問われている内容に合わせて処理をすることになる。これは普段の参考書や問題集を活用し,読解や求められている演算処理の理解を復習して傾向をつかんでほしい。

受験科目となってまだ日が浅いが,教科書に記載されている内容をメインに自分の言葉で理解しながら章末問題をこなしていくことで入試の対策ができる。

暗記ではなく,自分なりに各分野の情報を処理し,理解することをコツコツ積み上げていくことが重要である。