英語

[講評]

■設問ごとの特徴

_01-1200x373.png)

■全体的な特徴

◇問題形式・問題量・出題内容

【傾向】 問題形式や出題内容、全体的な分量はほぼ昨年通りであった。指示語の内容指摘や説明問題は解答の該当箇所を見つけるのにそれほど苦労はしないであろう。

【問題形式】

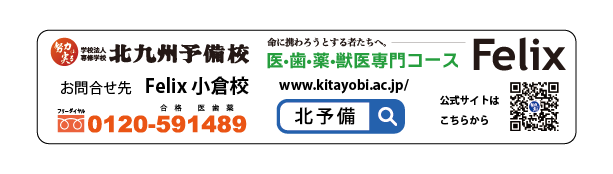

[1] 長文中の空所補充問題(記述式)。空所は12箇所。

[2] 論説体の長文読解:1.下線部と意味が近いものを選ぶ 2.指示語の内容を明確にして和訳 3.和訳 4.内容合致問題[選択肢全ての正誤判定]

[3] 論説体の長文読解:1.空所文補充(6箇所) 2.内容説明(80字) 3.和訳 4.内容合致問題[選択肢全ての正誤判定]

[4] 自由英作文:100語程度

◇難易度

標準

◇受験生へのコメント(合否のポイント、差のつく設問など)

[1] 文法・文構造・文脈理解を問うものが多く出題された。

[2] 1.下線部には見慣れない単語があったかもしれないが、文脈を丁寧に追えば意味が類推できるものばかりである。

2.this factの内容を前段落から素早く見つけられるかがポイント。doubtの訳出にも注意が必要。

3. 文構造を把握し丁寧に分析すればうまく訳出できたはずである。deprive A of Bも頻出。

4. 昨年度に続き◯ ✕の判断が比較的しやすく、迷う選択肢はないであろう。

[3] 1. 空所文補充で選択肢は共通なので、入れやすいものから順に入れていく。

2. 解答根拠は下線部の直後を参照。not as innocent as they seem「思ったほど無害ではない(➞有害だ)」という内容に対し、補足説明を加える。

3. so that 〜 と even if 〜はいずれも頻出なので、しっかりと取り組んできた受験生なら迷わず訳出できただろう。

4. 昨年度に続き◯ ✕の判断が比較的しやすかったため全問正解を目指したい。

[4] 昨年は「国際社会の対応」という、やや堅いテーマが出題されたが、今年は「地元の問題の解決方法」という受験生にとって身近な内容となった。故郷の問題点を考え(環境問題や人口問題、経済問題など、書き慣れたテーマで持ち込むとよい)、事実と異なる架空の話をする場合は仮定法を用いるとよい。

[全体] [1]、[2]、[3]で大きな差はつかないと思われるので、[4]でどれほど得点を上積みできたかが、合否を分けることになるだろう。

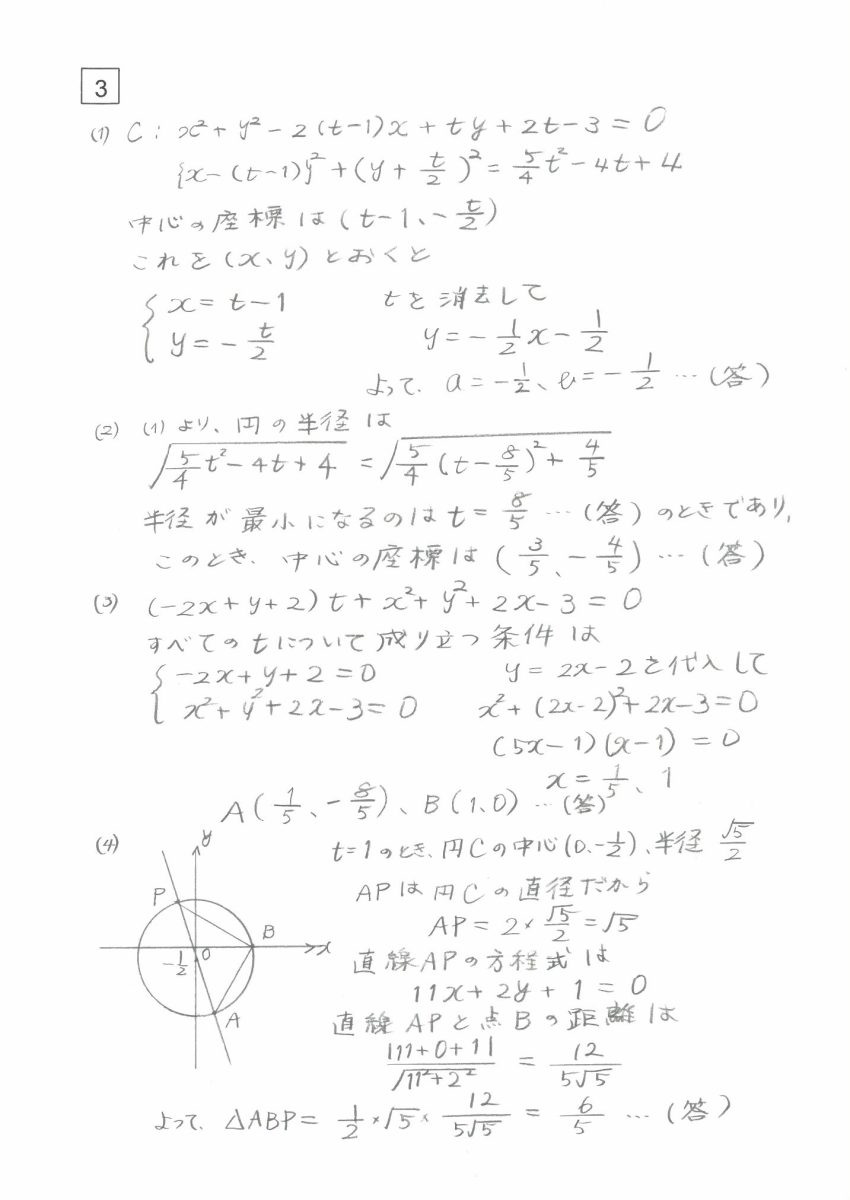

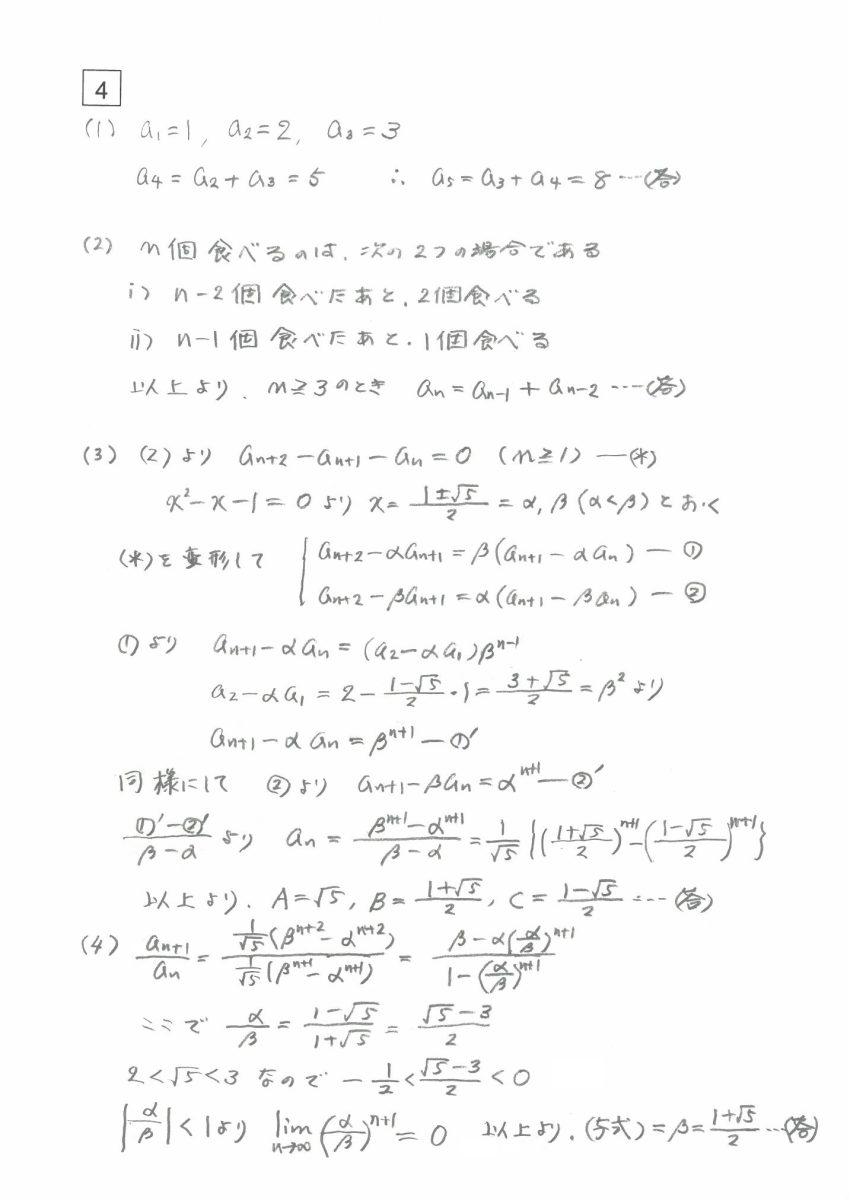

数学

[講評]

■設問ごとの特徴

_-数学_01-1200x788.png)

■全体的な特徴

◇問題形式・問題量・出題内容

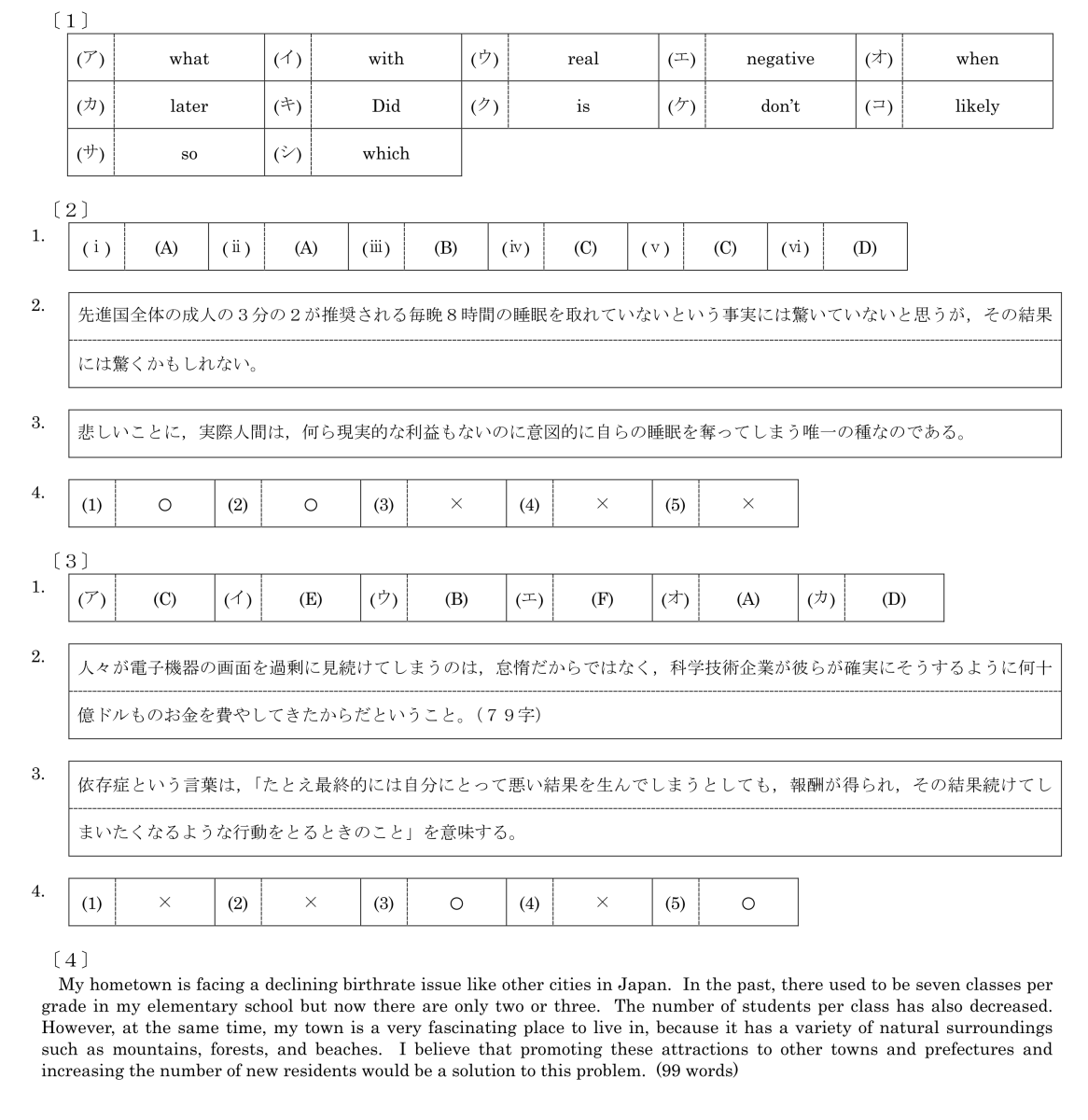

第1問は昨年と同じヘモグロビンに関する出題で,化学との融合問題。

第2問は小問集合で,10問ある。

第3・4問は記述式で,大問としては昨年より1問少なく,2題の構成であった。

全体として,形式や問題量は例年と同じ。

◇難易度

第1・3・4問は標準的な問題であったが, 第2問の小問には難易度のばらつきが見られた。

特に今年は,(2),(3),(4),(6)は技術的な部分(知識がないと解けない)の要素があり,解答に戸惑った受験生も多いように思われる。

◇受験生へのアドバイス(合否のポイント、差のつく設問など)

上述のように,第2問で差が付く可能性があり,日頃から計算演習や,図形の見方,式の変形に慣れておく必要がある。

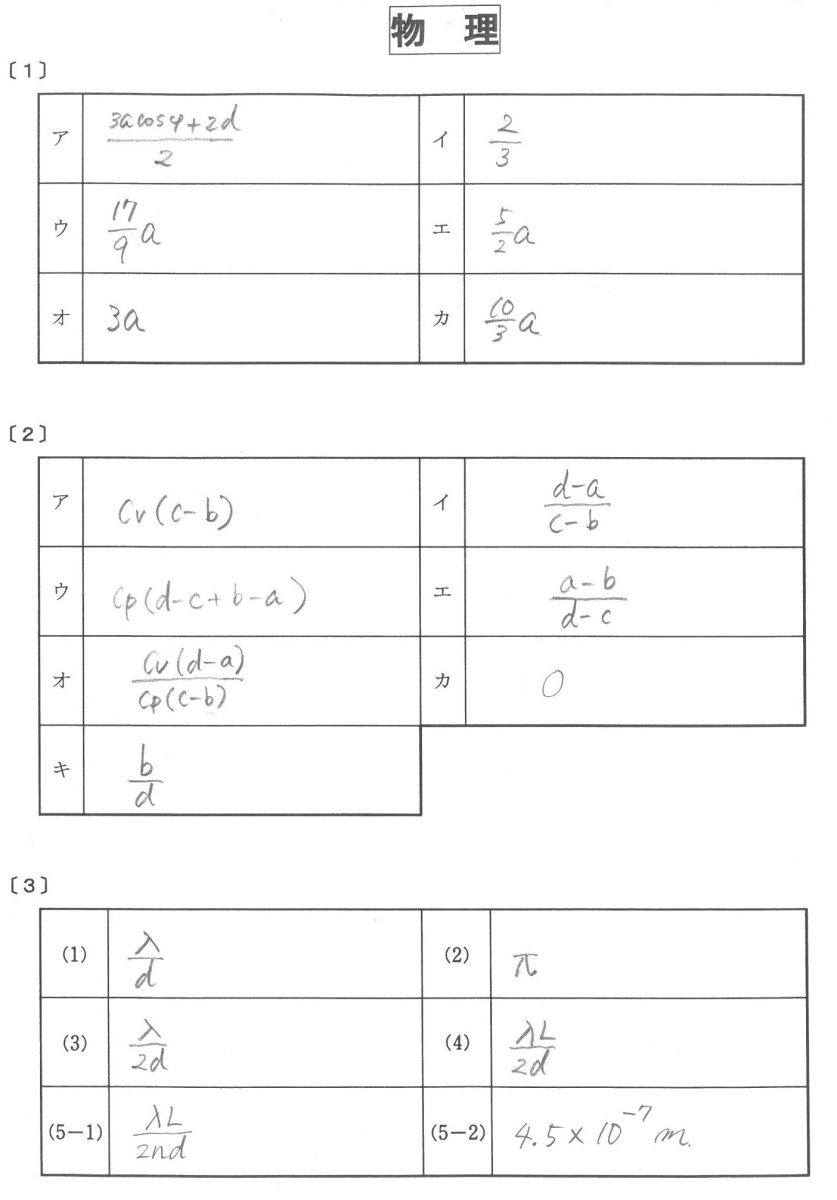

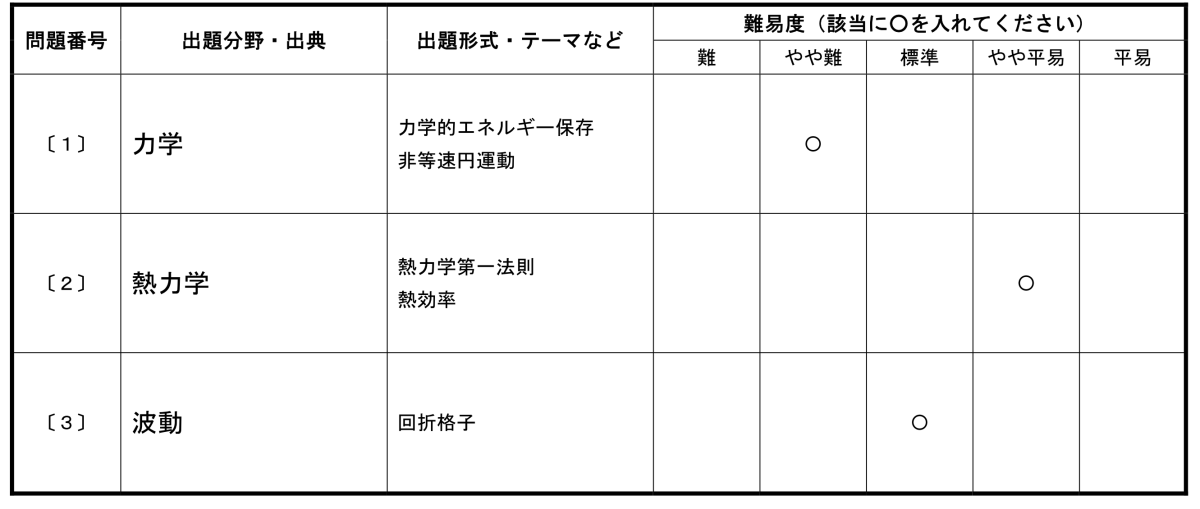

物理

[講評]

■設問ごとの特徴

■全体的な特徴

◇問題形式・問題量・出題内容

問題の形式は大問1と大問2が小問ではなく,穴埋めの形式に変更になり,問題文の流れに合うように答えを書き入れるタイプに変更された。電磁気・原子分野からの出題はなかった。

大問1は昨年度と同様力学からの出題。穴埋め形式に変更されていた。昨年は重心に着目し,二物体の運動を考察するものであったが,今年度は2006年東京大学後期のような,複数の円軌道を通過できる条件を考察させる問題であった。

大問2は昨年度は電磁気より,コイルの相互誘導の問題であったが,今年度は熱力学からの出題になっていた。複数のPV図より,熱量や熱効率をそれぞれ求める問題であった。

大問3は昨年度と同様、波動からの出題。昨年はマイケルソン干渉計であったが,今年度は回折格子からの出題であり,光波の干渉について2年連続で聞かれた。スリットの前に屈折率が1以上の平板を置き,位相変化を起こす問題であった。計算は比較的少ない方であったが,ひとつおきに平板を置いていたため,戸惑った受験生がいたかもしれない。

◇難易度

大問1は昨年と比べて計算が面倒であり,時間を取られた生徒も多かったと思われる。しっかりと誘導してくれている流れで文章が出来ているため,そこに気付けていれば,軌道のどこに着目するべきかがすぐに判断できたであろう。非等速円運動における,1周するための初速度の最小値を覚えているかどうかで後半の労力がかなり変わる。

大問2は典型問題であり,ひたすら熱力学第一法則や熱効率を求めていく問題であったため,途中で考え方が変わるわけでもない。そのため,受験生には点数をここで稼いでほしい問題であった。正負の間違いだけは注意をしたい。

大問3は昨年と比べて設定が理解しやすく,位相に着目して見ていけば比較的容易に解くことはできる。どの明線や暗線が,どのスリットの組み合わせと起きているかが読み取れれば計算するだけである。

全体的な難易度としては昨年と変わらない印象を受けるが,大問ごとに難易度の差があったように感じる。

大問1で時間配分を間違えず,大問2と大問3で点数をしっかり稼ぎたい。

◇受験生へのアドバイス(合否のポイント、差のつく設問など)

大問1については,一昨年に2010年の聖マリアンナ医科大,今年度は2006年東京大学後期など,他大学と類似の問題が出題されている。一つの分野に対しても,多岐の視点から考察を求められる傾向にある。産業医科大学の過去問だけではなく,さまざまな大学の過去問や発展問題集等を利用して,どのような出題形式であっても対応できるように演習を行っておきたい。その際,どのようなことを聞かれたら,何を考察しなければならないかを原理から理解して勉強するようにしておくことが重要である。

大問2については,完答を目指したい。正負の間違いが多いため,文字式の際は特に大小関係を意識して解いていくように心がけてほしい。断熱変化の際にポアソンの式を問われ,温度の導出を求められることもあるため,苦手な受験生はこれを機に国公立に向けて復習をしておきたい。

大問3については,平板を置くことで光路長の変化を考える問題が多いが,位相に着目して今回は考えている。今回はπというキリの良い値であったが,経路差と位相差の関係は2019年の鹿児島大学など多くの大学で聞かれている。この時期にかなり質問を受けることも多い内容である。波動関数の![]() の意味を分かっているか,暗記に走っている受験生は教科書等で確認しておいてほしい。今回の問題に合わせて,2017年の東北医科薬科大でも問われた光強度のグラフなども確認しておきたいところである。

の意味を分かっているか,暗記に走っている受験生は教科書等で確認しておいてほしい。今回の問題に合わせて,2017年の東北医科薬科大でも問われた光強度のグラフなども確認しておきたいところである。

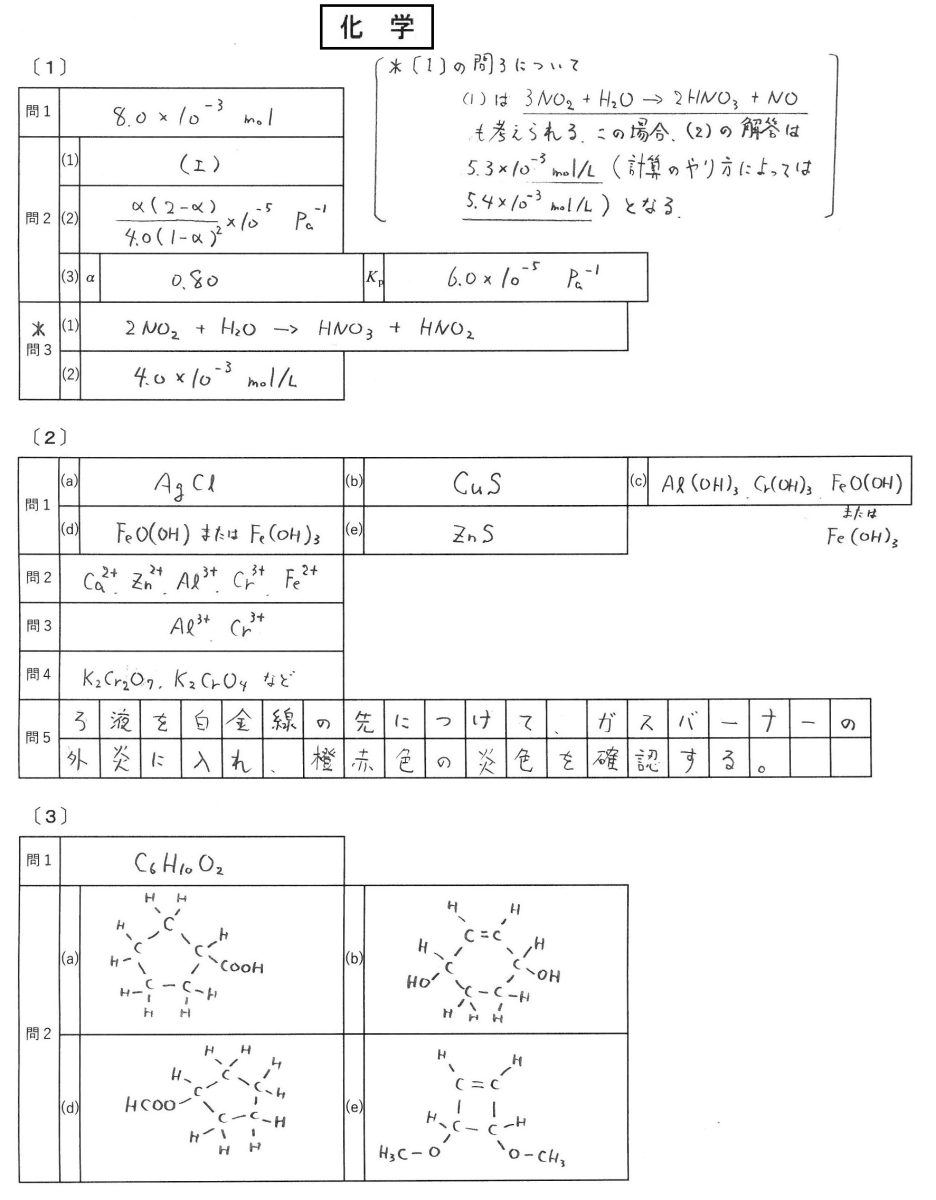

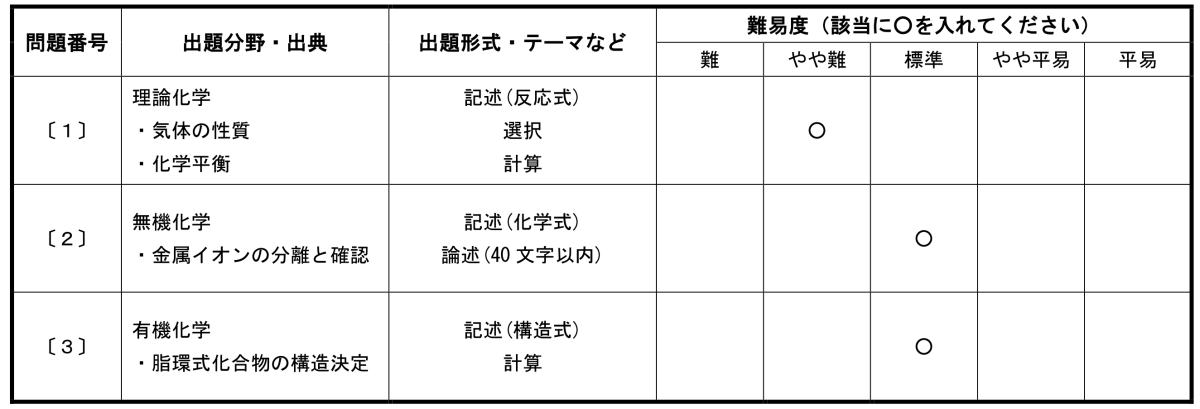

化学

[講評]

■設問ごとの特徴

■全体的な特徴

◇問題形式・問題量・出題内容

・〔1〕は理論化学,〔2〕は無機化学,〔3〕は有機化学からの出題だった。

・論述問題は昨年度と同様に1題のみの出題だった。

・高分子化合物の分野からの出題はなし。

・新課程のエンタルピーやエントロピーに関する出題はなし。

◇ 難易度

〔1〕問2の(2),(3)の難度が高め。問3は,問題文の条件では2種類の反応が考えられるため,どの反応式で考えるかによって(2)の計算値が変わってくる。また,H2Oとの反応によるNO2の消費に伴ってN2O4→2NO2の向きに平衡移動が起こることを考慮すると,最終的にはすべてのN2O4がNO2に変化してH2Oと反応することも考えられるため,問題設定に配慮が欲しい。

〔2〕分離する金属イオンにCr3+が含まれていたものの,「Cr3+はAl3+と同様の挙動を示した」と記されていたので,取り組みやすかったといえる。

〔3〕不飽和度から構造を考えることができると構造を絞りやすい。

◇ 受験生へのコメント(合否のポイント、差のつく設問など)

〔1〕では,問1で求める数値が問2,問3の計算問題に関わってくる構成になっており,このような問題でミスをすると大きな失点につながるので気を付けたい。また,問2ではNO2とN2O4の平衡という頻出テーマが扱われているが,(2)でN2O4の解離ではなくNO2の会合という向きで考える必要があったため,ここで上手く対応できたかで差がついたと考えられる。

〔2〕は,クロムに関する部分を除けば典型的な問題だったので,ここでは完答できるだけの力をつけておきたい。問2では,硫化水素の還元力によってFe3+がFe2+に還元されていることに気を付けたい。問2と問3の問題文の言い回しの違いがヒントになっている。

〔3〕は,問題文に読み取りづらい部分があるため,一言一句をしっかりと理解しながら読み進めるよりも,先に全体を読み通してから改めて細部を読み解くといった柔軟さが必要となったかもしれない。C6H10O2の不飽和度は2となるため,環構造以外にC=CまたはC=Oを一つもつというところから考えていくと比較的考えやすい。

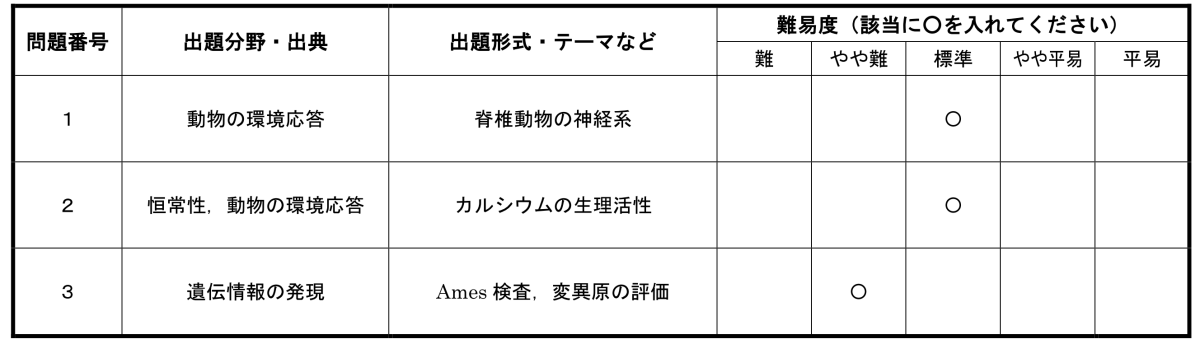

生物

[講評]

■設問ごとの特徴

■全体的な特徴

◇問題形式・問題量・出題内容

・大問3題で論述量の多い問題構成は,過年度と変化していない。

・それぞれの大問では,典型的な知識問題から,発展的な考察問題までバランスよく出題される。描図問題や計算問題の出題も見られる。

・扱われるテーマは,動物生理に関わる内容が多く,今回も動物の環境応答から中心的に出題されている。 今後もこの形式は踏襲されると考えられるが,光合成や生態系など植物生理の単元も漏れなく学習しておきたい。

◇ 問題量・出題内容・難易度

・60分の試験時間に対して,読みべき情報量は妥当なものになっている。

・一方,非典型的な字数制限のない論述問題が多く出題されるため,その対応に手間取っていると大きな失点になってしまったであろう。単純な知識問題に対してはスピード感をもって対応し,実験考察問題に対しては熟慮する,メリハリの利いたアプローチが求められる。

・難易度は標準的なものになっており,受験生の実力が反映されやすいものになっている。

◇ 受験生へのコメント(合否のポイント、差のつく設問など)

・描図問題など,解き慣れない形式の出題が散見される。どのようなものが出題されても柔軟に対応できるよう,過去問をつかって,しっかりと産医大に対する慣れをつくっておいてもらいたい。

・ 第3問は「Ames検査」とよばれ,化学物質の変異原性を評価する手法が題材として扱われている。「ヒスチジン合成遺伝子の生じた復帰突然変異率がコロニー数に表れている」という部分に気が付けば,捉えやすい問題となったであろう。

面接対策を、私立大医学部面接資料ページで公開中!