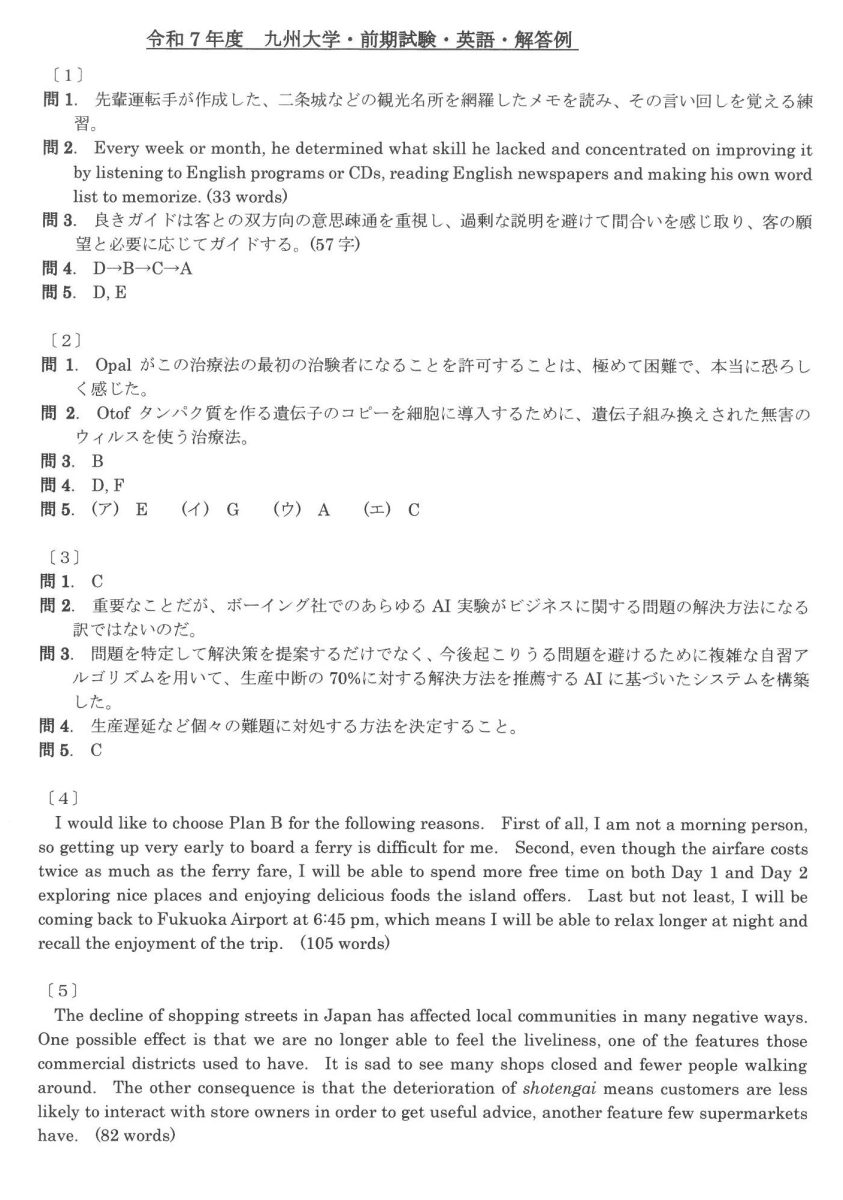

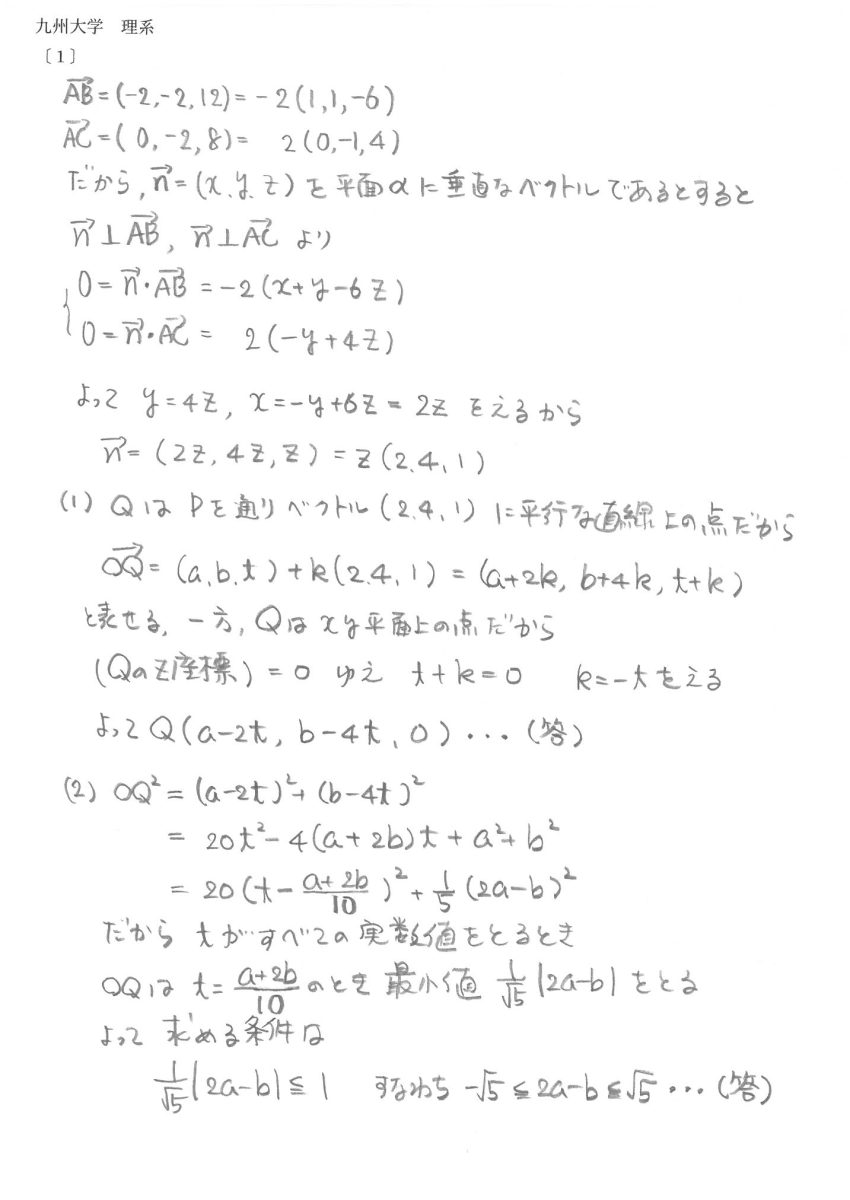

英語

講評

設問ごとの特徴

全体的な特徴

問題形式について

英文読解の方に若干、共通テストを意識した小問が見られたが、全体として大きな変化はない。

問題量について

昨年度と比べて大きな変化はない。

出題内容について

〔1〕はある旅行ガイド兼タクシー運転手のエッセイで読みやすいが、日本語で解答する小問と英語で解答する小問が混じっているため、注意しないと間違えやすい。

〔2〕は遺伝子治療の話題であるが、特別な知識がなくても読みやすい。

〔3〕は生成AIの話題であるが、問1と問3がやや答えにくい。

〔4〕は昨年同様、2つの選択肢から選び、理由を述べる自由英作文であるが、空路と海路の選択なので比較的書きやすい。

〔5〕は昨年同様の80語程度の自由英作文であるが、極めて書きにくいテーマである。

難易度について

昨年と比べて、〔1〕~〔4〕は昨年並みであるが、〔5〕はかなり難化した。

合否のポイント、差のつく設問について

①前半の読解問題でいかに要領よく解答をまとめるか、②後半の英作文(特に〔4〕)でいかに高得点を取るか。この2点の対応能力の差が分かれ目になりそうである。

次年度受験生への対策コメントなど

昨年と同様に、英文のテーマは比較的平易であるが、その分自分の頭で考え解答を練り上げるのに時間を要するようになった。英作文もただ授業を聞いておけば解答できるようになるというレベルではない。昨年に続き今年も出題されなかったとは言え、一昨年度まで出題されていたグラフ説明問題が復活する可能性もある。どちらにせよ、大量に英文を読み、大量に日本語を書き、大量に英文を書く能力が要求されることに変わりはなく、特に2学期には九州大学の過去問だけにとらわれず、少し難しめの英文・自由英作文を学習しておいた方が良い。読解問題については、引き続き、評論・エッセイだけでなく、小説も想定しておいた方がよい。また、自由英作文は相当の練習量が必要になるだろう。英作文の実力をつけるには時間がかかるため、共通テスト対策に力を入れすぎて、共通テストが終わってからようやく英作文の演習に手を付けるようでは合格はおぼつかない。

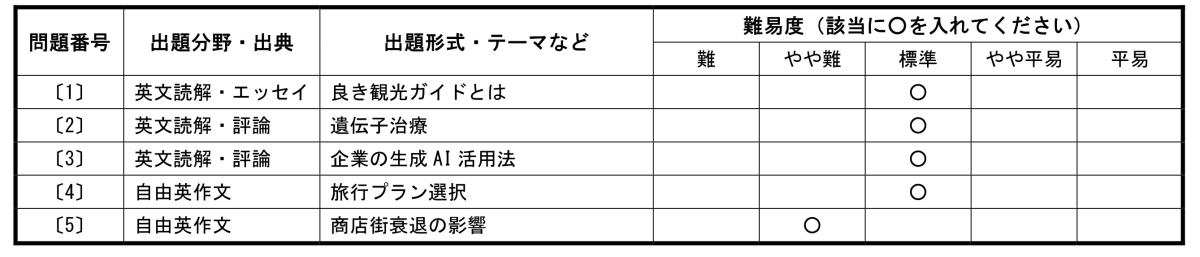

理系数学

[1]

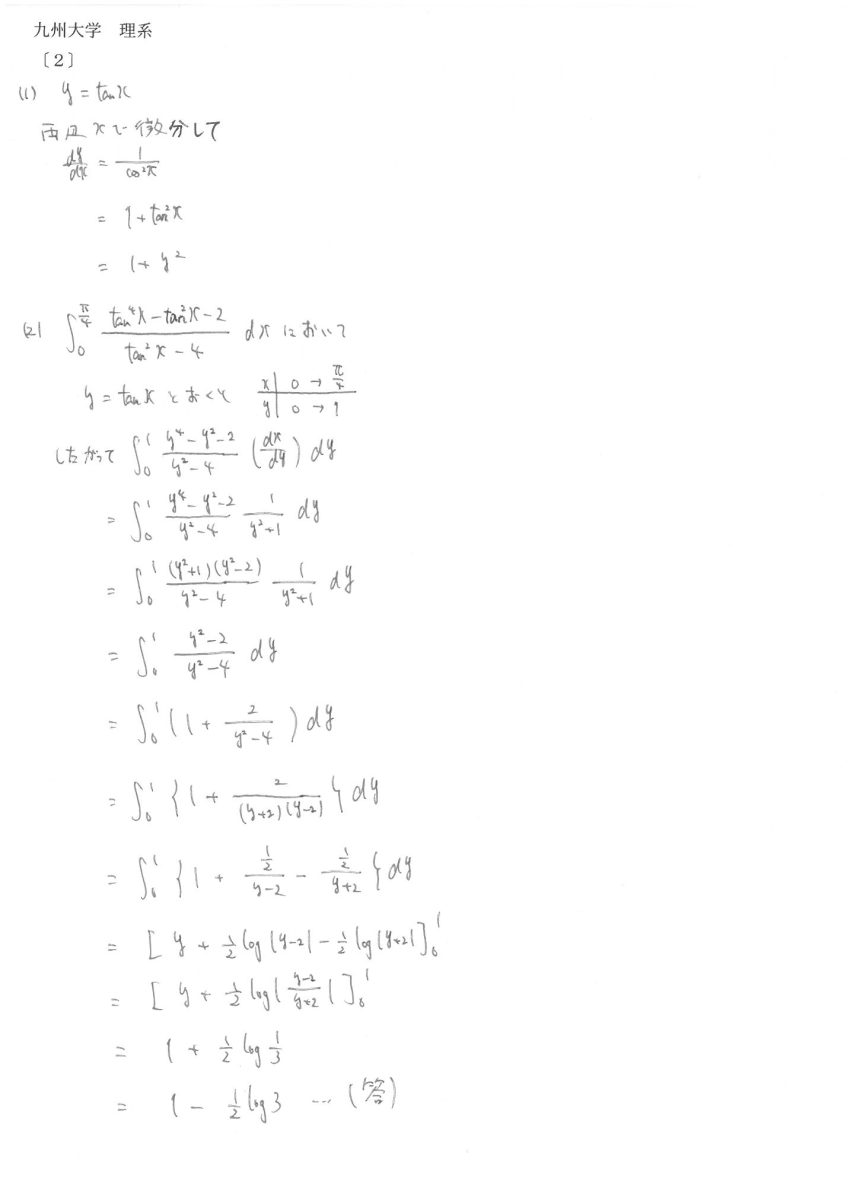

[2]

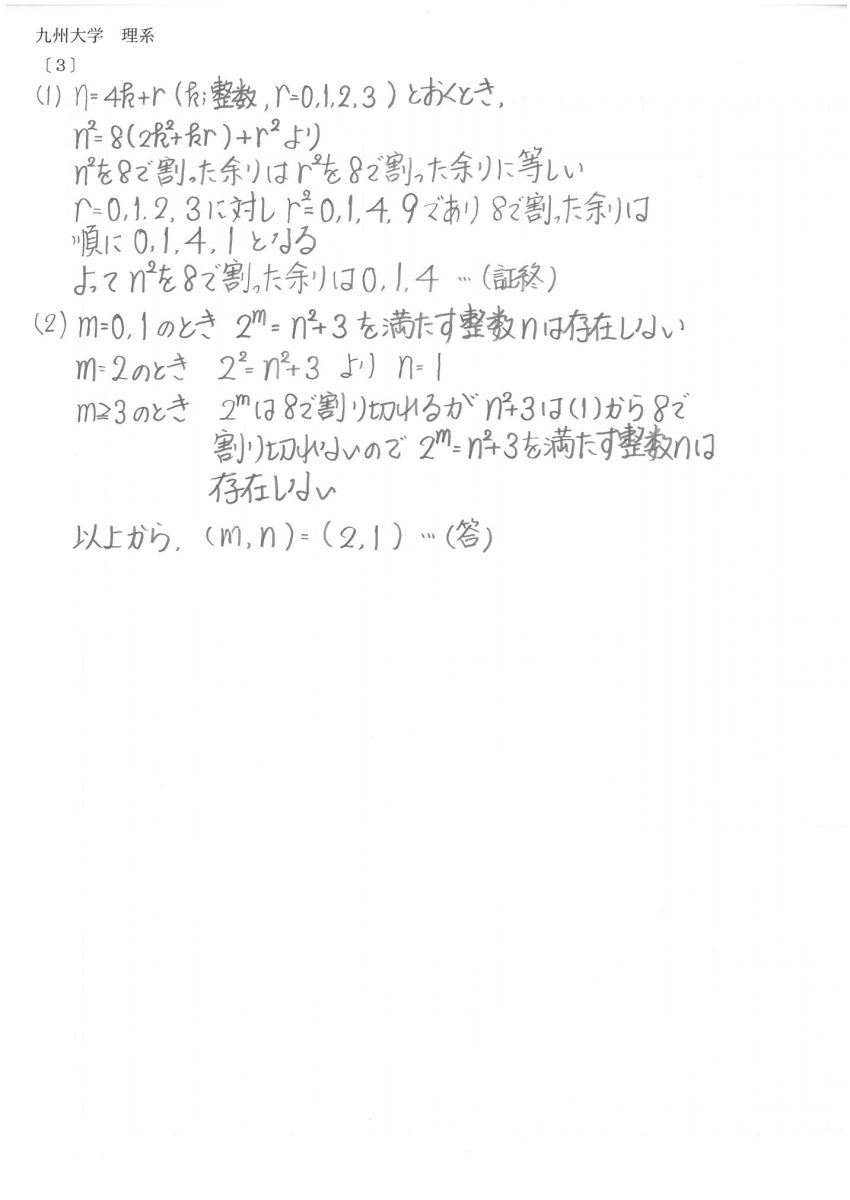

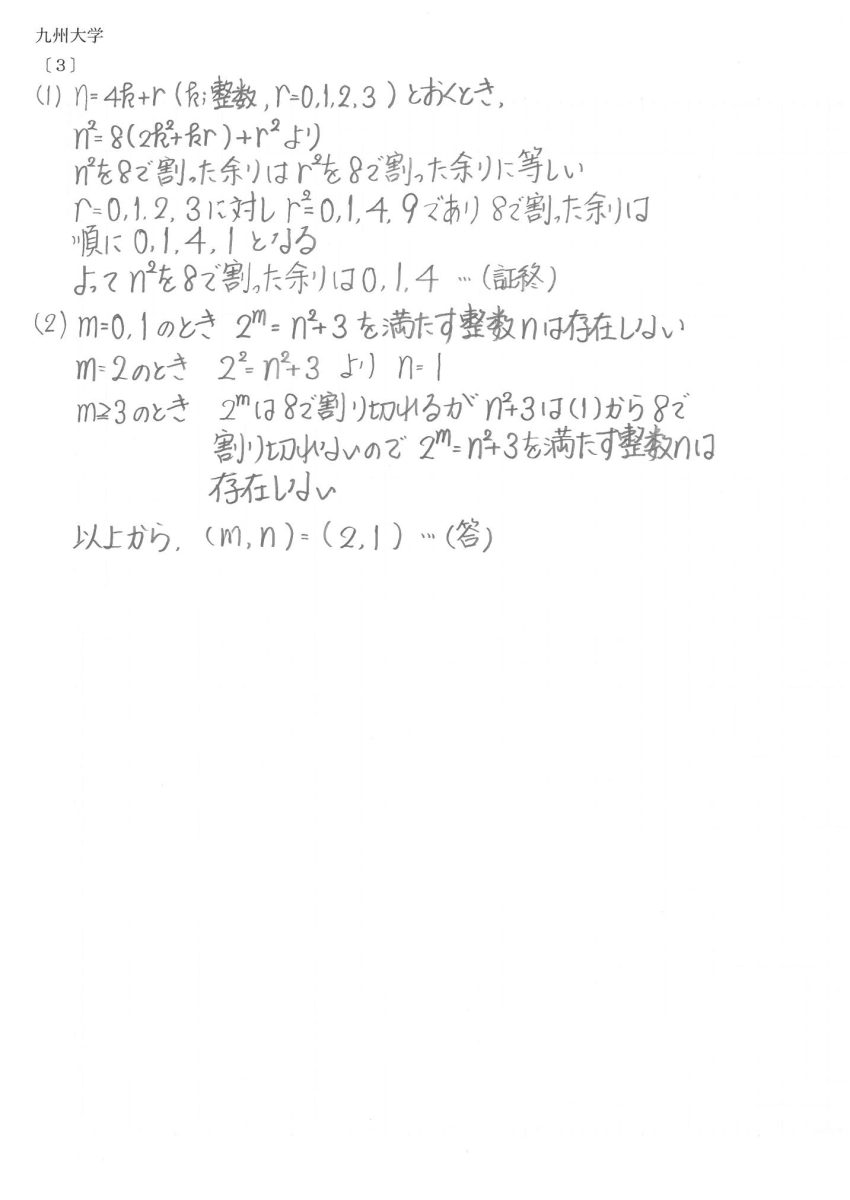

[3]

[4]

[5]

講評

設問ごとの特徴

_講評_01-1-1200x590.png)

全体的な特徴

問題形式・問題量・出題内容・新傾向の内容

例年通り,記述式の5題であった。内容も多岐に渡っていたが,標準的な問題が多く,ここ数年よりも解き易かったと思われる。

難易度

例年に比べ,全体的に標準的な問題が多く,解法が思い付かないような難問はなかった。どの問題も最後まで答を出し切れたであろう。

今年度受験生へのコメント(合否のポイント、 差のつく設問など)

例年に比べ,標準的であった。それだけに,丁寧に計算し,最後まで解答を出し切れるかが合否のポイントである。普段から計算力と最後までやり切る練習をしておくことが大事である。

文系数学

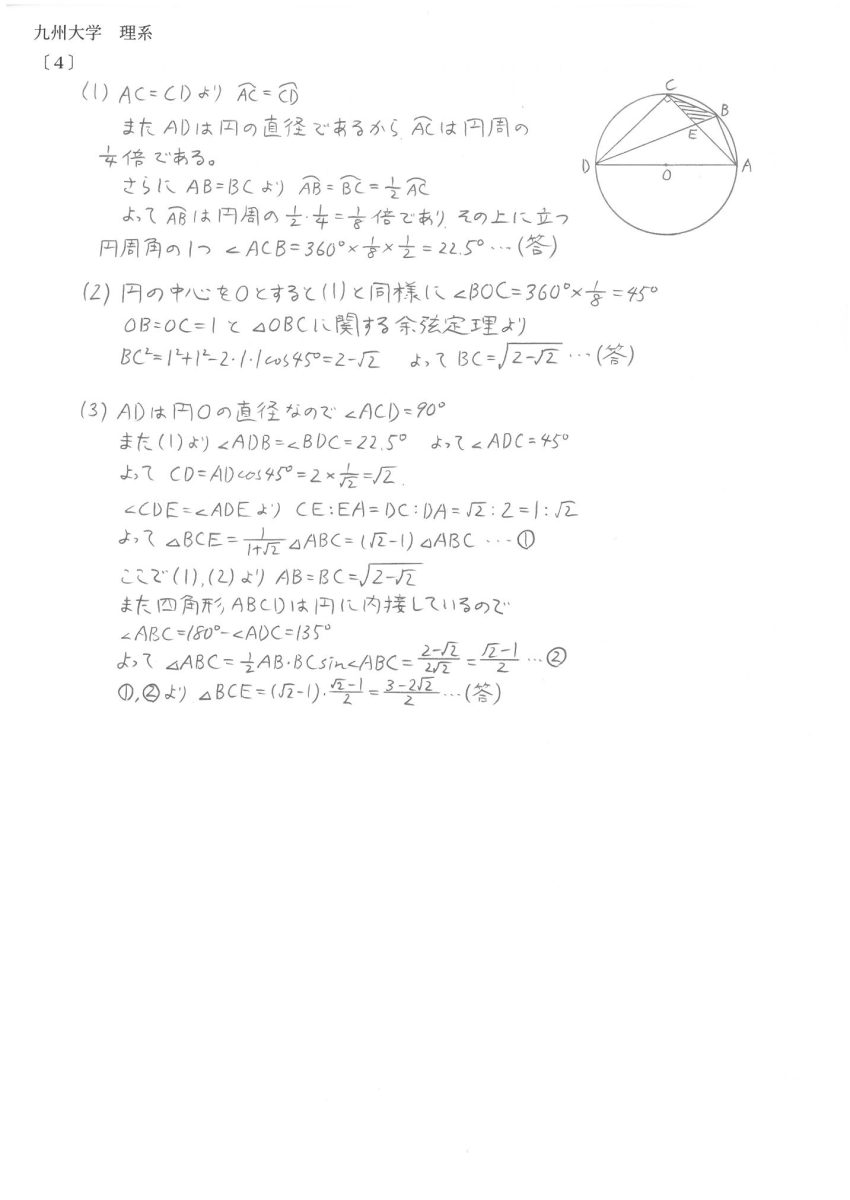

[1]

[2]

[3]

[4]

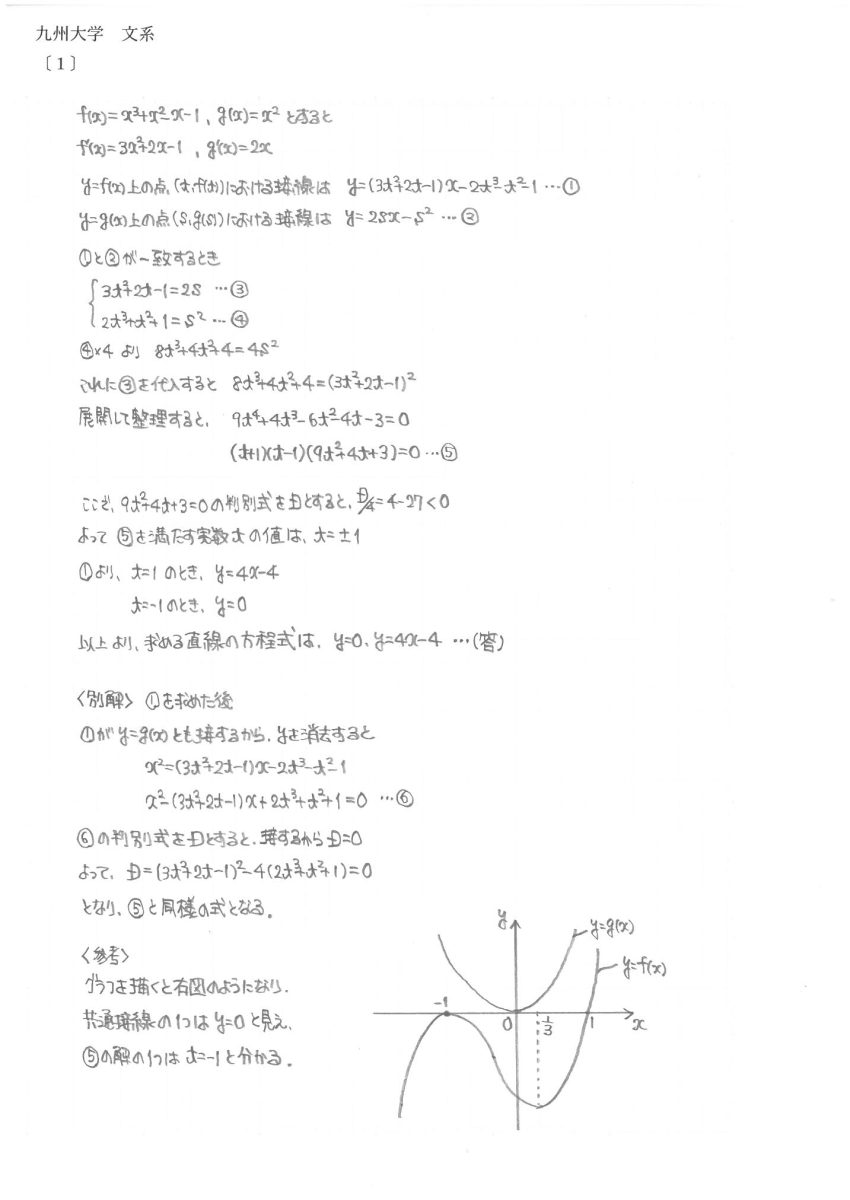

全体的な特徴

_講評_01-1200x488.png)

問題形式・問題量・出題内容・新傾向の内容

〔1〕,〔2〕で小問に分けられていない問題が出題された。

〔2〕は解法の選択の仕方によって難易度が変わってくる。

「積分法」「ベクトル」「数列」の出題はなかった。

難易度

方針で迷うところは少なく,取り組みやすい問題が多かった。

〔3〕(2),〔4〕(2)は,注意深く,丁寧に取り組みたい問題である。

今年度受験生へのコメント(合否のポイント、 差のつく設問など)

〔1〕,〔2〕のように,誘導が付けられていない問題にも対応できるような問題演習を繰り返し行うことも大切である。

国語(教育・法・経済)

現代文

解答例_01-1200x791.png)

古文

解答例_02-1200x797.png)

漢文

_01-1200x808.png)

講評(現代文)

設問ごとの特徴

九大_現代文_01-1200x388.png)

全体的な特徴

問題形式について

昨年は、空欄補充問題が1問出題されたが、今年は、問1から問6まですべて本格的な論述問題が出題されている。設問のパターンは、内容説明問題と理由説明問題という標準的なものである。

問題量について

昨年と比べて、問題文の量も論述する量も増えた。

出題内容について

尹雄大『聞くこと、話すこと。人が本当のことを口にするとき』より出題。

筆者は、インタビューセッションにおいて、相手を完璧に理解することではなく、その人の話をその人の話として聞くことが重要だと主張している。

難易度について

昨年と比べて、問題文の量も論述する量も増えたことに加えて、問題文の論旨が把握しづらいため、難度はやや上がった。

合否のポイント、差のつく設問について

問1から問6まですべて本格的な論述問題が出題され、論述する量も多いので、それに対応できる論述のスピード、時間配分が重要だろう。

設問で言うと、問1、問2、問5はさほど難度が高くないので、ここで正解できるかどうかで差がつくと思われる。

次年度受験生への対策コメントなど

膨大な論述量に対応できるかが合否のポイント。

そのためには、日頃から論述や要約の練習を積み重ねて、スピーディーに内容をまとめられるようになることが必要とされる。そして、最終的に時間配分を意識しながら、過去問演習に取り組めば、良い仕上げになると考えられる。

講評(古文)

設問ごとの特徴

九大_古典-_01-1200x395.png)

全体的な特徴

問題形式について

鎌倉中期成立の日記『うたたね』からの出題。現代語訳、内容説明の問題を中心とした近年の出題形式に沿った出題であった。文法は助動詞に関する出題。和歌は句切れと和歌を詠んだ状況とがそれぞれ問われた。文学史も例年通り出題されている。

問題量について

本文の長さは昨年と同様に、長文ではなく、まとまりのある内容であったため、受験生の負担は軽減したと思われる。設問数は、昨年・一昨年と同じく文学史を含めて7問であった。記述問題が多いので、設問が求める内容をしっかりと把握してから答案を作成する必要がある。

出題内容について

問1はいずれも標準的な現代語訳の問題。問2の文法問題は助動詞に関する出題。問3以降の内容説明の問題は、いずれも作者の状況や心情を、本文や和歌の表現を正確に踏まえて考える必要がある。問6は「つと」を〝しっかりと〟との内容で解釈できたか否かで記述内容に差がつくと思われる。

難易度について

難度は昨年並。本文の展開も難解ではなかった。それだけに記述内容で差がつくと思われる。

合否のポイント、差のつく設問について

本文の展開が把握しやすいものであっただけに、問4・問5(2)・問6の記述問題を的確にまとめられたか否かで得点差がつくと思われる。問1の現代語訳、問2の文法問題での失点は極力防ぎたい。

次年度受験生への対策コメントなど

正確な現代語訳を作る力を身につけたうえで、本文の内容を的確にまとめる力が求められる。九州大学の志望者は、早期から「本文に即して説明」する出題形式に慣れておきたい。2018年以降の問題には、特にその傾向が顕著なので、演習の際に根気よく取り組むとよい。

講評(漢文)

設問ごとの特徴

九大_漢文_01-1-1200x395.png)

全体的な特徴

問題形式について

歴史書『三国志』とその注からの出題。昨年は文章と漢詩による出題であったが、今年も複数の問題文を提示する出題形式であった。設問数は昨年から1問増えて6問であった。全て記述形式であり、選択肢形式の出題はなかった。

問題量について

本文の分量は漢詩が出題された昨年と比較するとやや増加した。設問においても、昨年は出題されなかった内容説明の問題が1問ではあるが、出題されている。

出題内容について

書き下し文と現代語訳を中心とした出題であり、正確な語彙力・文法の知識が求められている。

難易度について

昨年と比較するとやや難化したと言えるが、国公立大学の出題としては標準的な難度の問題である。

合否のポイント、差のつく設問について

問1は「負」字の知識が必要。問2は傍線部以前の内容を的確にまとめる。問3の返り点を施す問題は確実に得点したい。問5は「間」字の読みがポイントとなる。また、書き下し文の作成に必要な文語文法の知識が身についていたか否かも、失点を防ぐポイントになったと思われる。

次年度受験生への対策コメントなど

語彙や文法に関しては、共通テスト対策と重なるところもあるが、訓点を施す問題や、書き下し文を自力で作る問題にも積極的に取り組む必要がある。正確な書き下し文を作るためには文語文法の習得が欠かせない。また、本文全体の内容を把握しながら、傍線部の問題に取り組む習慣を早期から身につけておきたい。

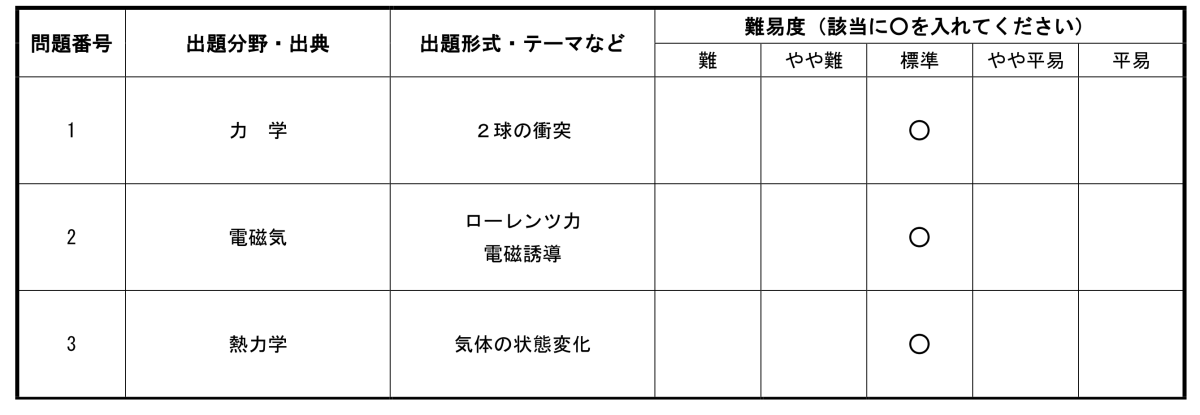

物理

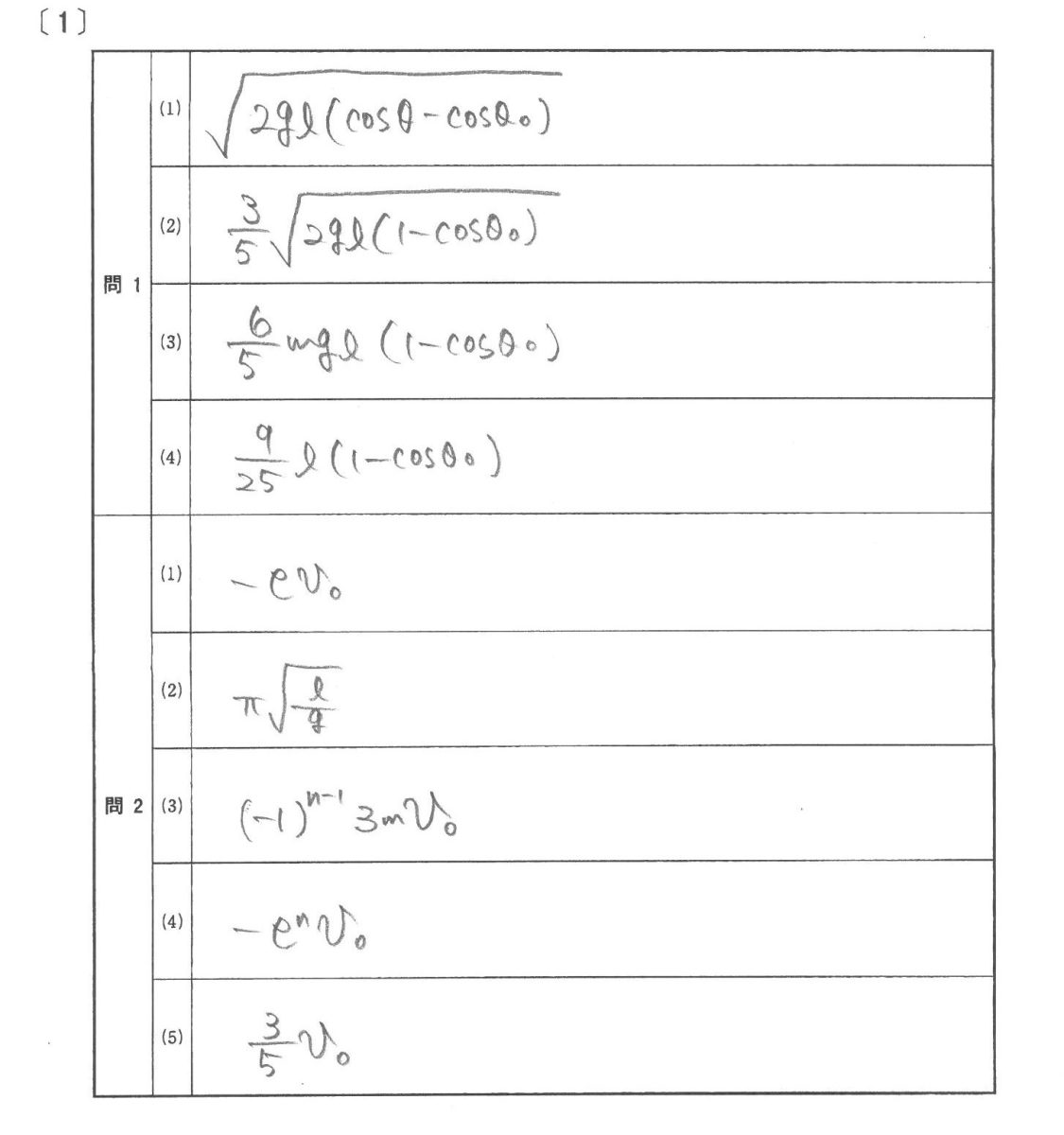

[1]

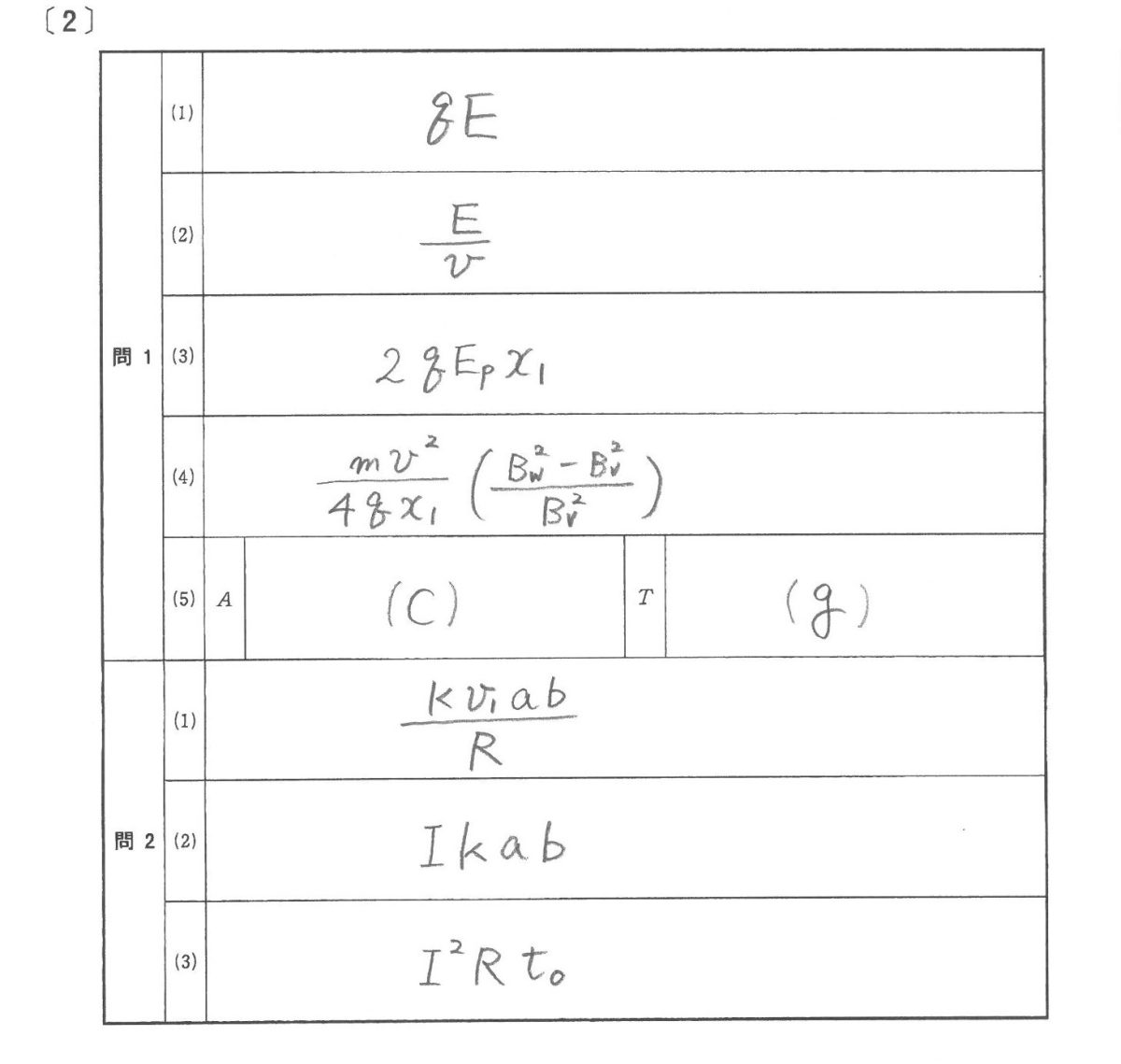

[2]

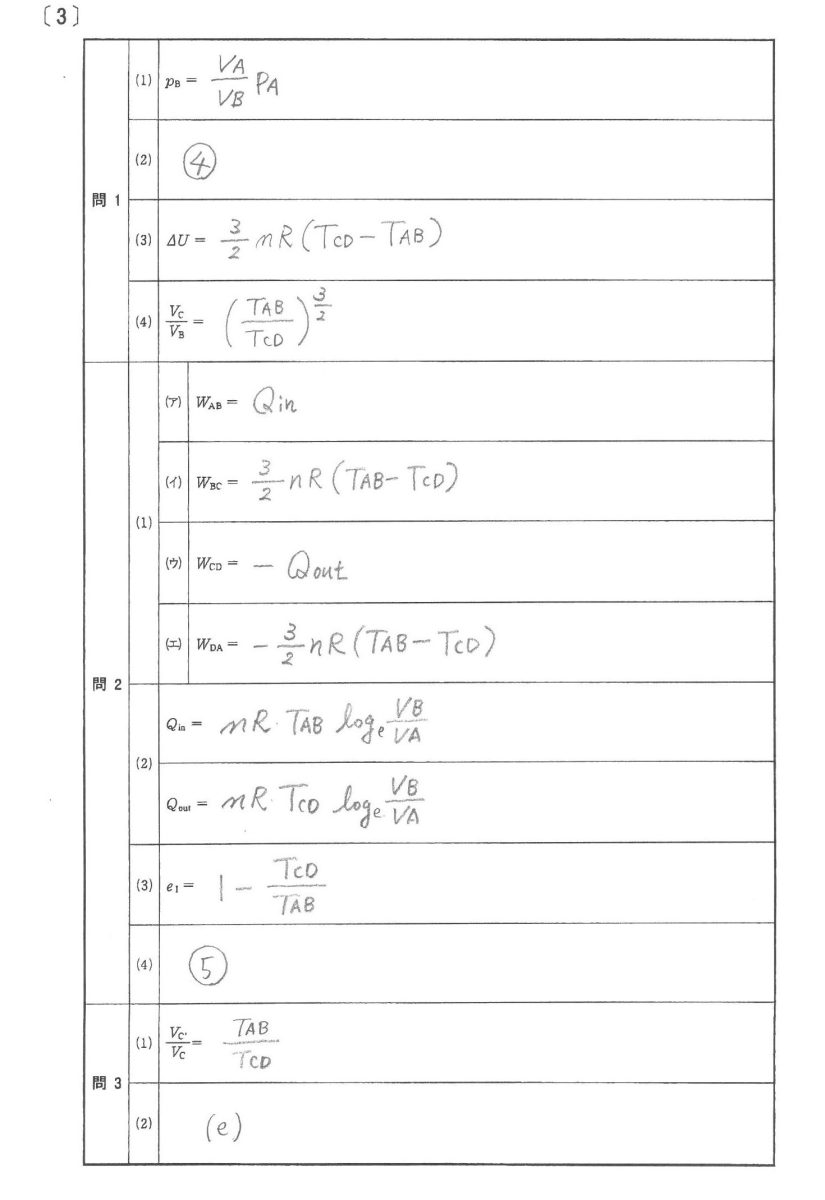

[3]

講評

設問ごとの特徴

全体的な特徴

問題形式・問題量・出題内容・新傾向の内容

・問題形式は例年通りだが、昨年度2題出題された論述形式の問題は出題されなかった。

・解答数は昨年度よりも減少したが、例年通りの思考力、状況を把握し分析する力、計算の処理能力が必要とされる問題が中心で構成されていた。

・今年度は力学・電磁気・熱力学からの出題であった。そして、今年度も原子分野からの出題はなかった。

難易度

・難易度は例年通りと考えて良いが、大問3の問2(3)の熱効率の計算、(4)の熱効率の関係を選択する問題は少し大変だったと思われる。

合否のポイント、差のつく設問など

・今年度も力学と電磁気を中心に、教科書や参考書、問題集で見たことがあるような問題であった。

・大問1の速度が反転する部分や大問3の熱効率の計算等、注意すべき点はいくつかあるが、基本的な解法で十分に対応できたと思われる。

・教科書や参考書、問題集で標準問題の演習をしっかりとしておくことと、今年度は出題がなかったが、論述形式の問題にも対応できるようにしておくことが大切である。

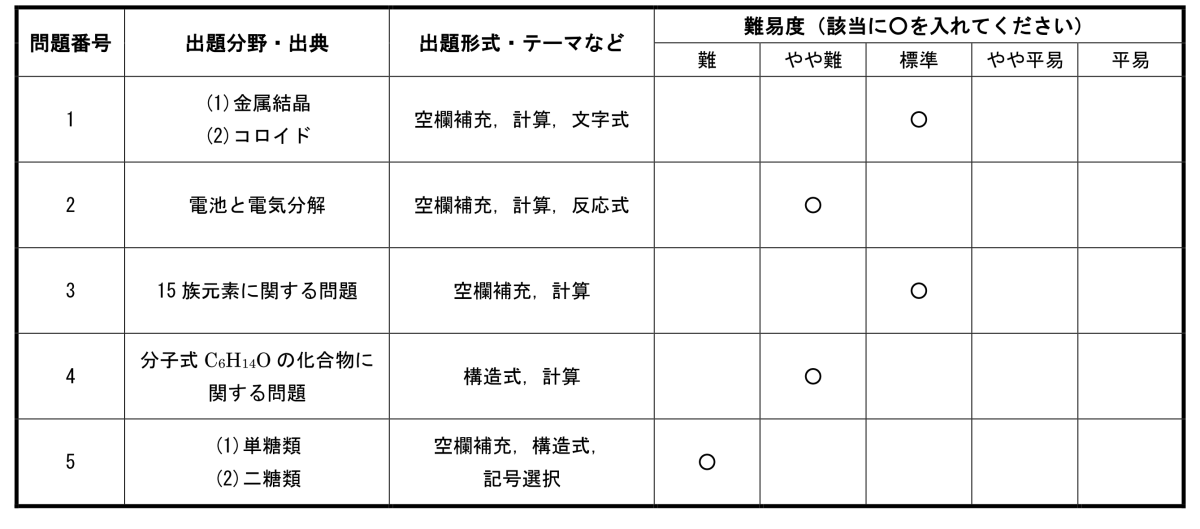

化学

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

講評

設問ごとの特徴

全体的な特徴

問題形式・問題量・出題内容・新傾向の内容

・問題形式,問題量は例年通り。

・出題内容も偏りがなく満遍なく出題されている。

・新傾向はないと言ってよいが,[3]問2は新課程ならではの問題だろう。

難易度

・全体的に難しい。各問題の難易度は上の表を参照のこと。

合否のポイント、差のつく設問など

・[1] (2)の問6で差がつくだろう。金ナノ粒子がクエン酸イオンで覆われていることから負コロイドであることをリード文から判断しなければならない。

・[2] 問1の[ウ]が難しい。問2も標準電極電位が初見の生徒は対応できなかったかもしれない。問5が難しい。

・[3] 問2の[エ]と[オ]が難しい。

・[4] 問2はザイツェフの法則から判断するのが難しいだろう。問4は,これまでの演習量で差が出ただろう。

・[5] 難しい。よく読む必要がある。思考力も必要である。

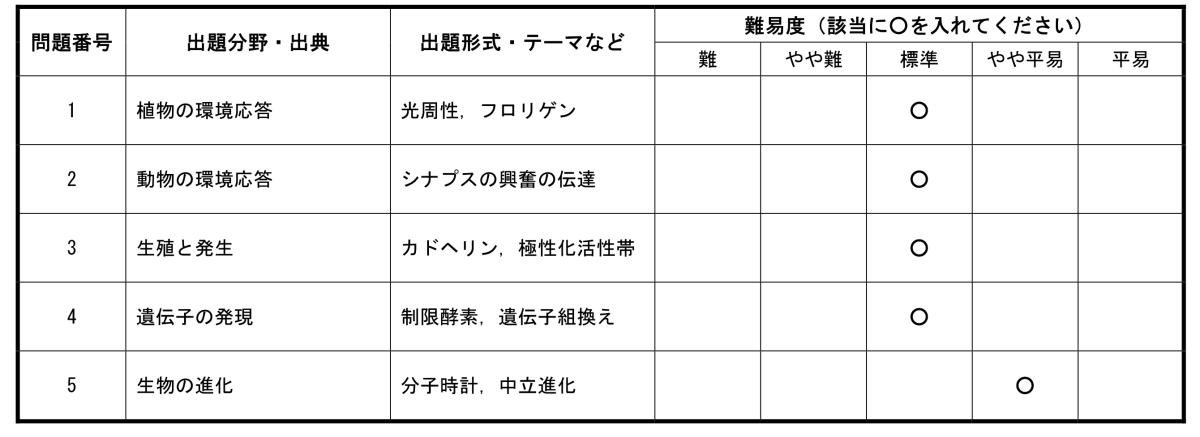

生物

_01-892x1200.png)

_02-1200x1200.png)

講評

設問ごとの特徴

全体的な特徴

傾向 ・ 特徴 ・ 問題形式

・例年,大問5題で構成され,幅広い分野から出題されている。

・空欄補充や論述問題,実験考察問題が中心であり,一部計算問題が出題された。過年度では描図問題が出題されたこともある。

・近年は易化傾向にあったが,今年は実験考察問題の割合が高くなり,やや難化した。

問題量 ・ 出題内容 ・ 難易度

・どの大問もリード文が適量であり,問題数も適切な範囲であったと思われる。

・論述量が大幅に減少したが,どの大問でもデータの読み取りが必要となる問題が出題されたため,そのような問題に慣れていない受験生にとっては時間不足になってしまったかもしれない。

・典型的な空欄補充や論述問題→典型的なグラフを扱った問題や考察問題→一歩踏み込んだ考察問題の構成となっており,受験生の力が反映されやすい構成であったといえる。

今年度受験生へのコメント(合否のポイント 、 差のつく設問など)

・どの大問も,導入として空欄補充の知識問題,論述問題が出題される。知識問題は,やや細かな内容まで出題される。教科書のコラム欄や図説などにも目を通すようにしておこう。

・論述問題は量が多いものの,典型的な内容のものが多く書きやすい印象であった。推敲を重ねすぎて時間不足にならないよう,普段からの論述対策が重要となる。

・考察問題が多く出題されたが,九州大受験者であれば,しっかりと対応できて欲しいものが多い。普段の演習でも,やみくもに難度を上げず,まずは標準的な問題に確実に対応できる力を伸ばしていく必要がある。